Ein Container fliegt an © Edda Schlager

Endlich! Der Hubschrauber kommt! Und unten dran am Helikopter schaukelt ein grauweißer Container. Fast drei Wochen lang haben die deutschen und kirgisischen Wissenschaftler auf der „Poljana“, einer kargen Almwiese, dem zentralen Expeditionslager auf 3.400 Metern Höhe, auf diesen Moment gewartet.

Deutscher Forscher als Namensgeber

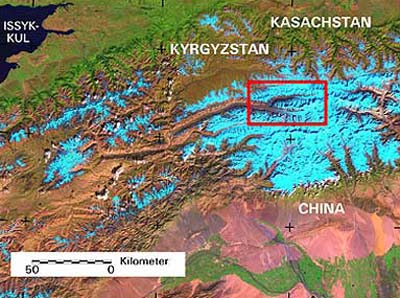

Ziel der Expedition des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ in Potsdam und des Zentralasiatischen Instituts für Angewandte Geowissenschaften (ZAIAG) ist es, hier oben direkt neben dem Inyltschek-Gletscher eine neue Forschungsstation zu errichten. Die „Gottfried-Merzbacher-Station“ – benannt nach dem gleichnamigen deutschen Forscher, der Anfang des 20. Jahrhunderts den Tien-Shan erkundete – wird das Kernstück des neuen Global Change Observatory (GCO) werden.

GFZ und ZAIAG wollen das Hochgebirgsobservatorium künftig gemeinsam betreiben. „Doch“, so Expeditionsleiter Ulrich Wetzel vom GFZ „wollen wir das Observatorium natürlich zu einem internationalen Projekt ausbauen. In Zukunft sollen auch Wissenschaftler der anderen zentralasiatischen Länder sowie Russlands, Chinas, Tschechiens und weiterer Länder beteiligt sein.“

Sicherheit geht vor

Vier Männer ziehen den Container in die richtige Position © Edda Schlager

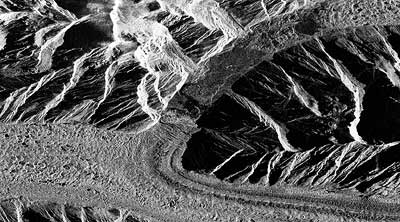

Noch ist es jedoch nicht so weit. Während der kirgisische Projektleiter des ZAIAG, Alexej Dudashwili, mit Walkie-Talkie und orangefarbenem Schutzhelm etwas abseits steht, haben sich vier Männer – ebenfalls mit Schutzhelmen – an den erst vor wenigen Tagen in schweißtreibender Handarbeit einbetonierten Stützpfeilern postiert. Die Stahlstreben sind die Fundamente für die Container, die künftig als Arbeits-, Schlaf- und Lagerräume dienen sollen. Dudashwili gibt den Arbeitern aus der Entfernung Anweisungen, stets besorgt um die Sicherheit der Männer, die hier einen nicht alltäglichen Job erledigen.

Mit Ohren betäubendem Lärm nähert sich der Hubschrauber, der Container schaukelt gefährlich hin und her, die vier Stahlseile, die ihn am Hubschrauber halten sind gespannt. Einer der kirgisischen Piloten liegt an der offenen Hubschraubertür, um die Position über dem Fundament besser einzuschätzen.

Erster Anlauf – missglückt!

Langsam senkt sich der Hubschrauber nun herab, die vier Mann unten werden vom Wind, den der Propeller verursacht, fast weggeweht. An den Ecken des Containers hängen vier weitere Seile, die die Männer packen, als der Helikopter nur noch wenige Meter über ihnen schwebt. Sie versuchen, den Container in die richtige Position zu ziehen.

Doch irgendetwas stimmt nicht! Die Tür zeigt nach Süden und nicht, wie vorher vereinbart nach Westen. Der Container passt nicht auf das Fundament!

Nachdem Piloten und die Männer am Boden einige Minuten vergeblich versucht haben, den Container aufzustellen, dreht der Helikopter ab. Frustriert stellen die Piloten die Last schließlich am anderen Ende der „Poljana“ ab und landen erst einmal zur Lagebesprechung.

Schließlich klärt sich die Sache: Die Piloten hatten den Container falsch an den Hubschrauber gehängt. Da sie mit dem Hubschrauber am steilen Talhang nur in einem bestimmten Winkel in der Luft „stehen“ können, ist das Unternehmen beim ersten Anlauf gescheitert.

Die Container stehen! © Edda Schlager

An diesem Tag sind die Piloten so erschöpft, dass sie zunächst unverrichteter Dinge zurück zur Hubschrauberbasis fliegen, die sich ein paar Dutzend Kilometer unterhalb der Gletscherstation befindet. Am nächsten Tag wird es auch nichts mit einem neuen Anlauf – das Wetter ist zu schlecht, der Hubschrauber kann nicht fliegen. Doch noch 24 Stunden später gelingt es schließlich, immerhin vier Container der neuen Station aufzubauen. Mit jedem Anflug werden Piloten und Bodentruppe routinierter.

Arbeit beginnt 2010

Und am vierten Tag schließlich stehen alle sieben Container, sechs davon auf der „Poljana“, einer auf der anderen Talseite, wo eine Nebenstation errichtet wird.Als der letzte Container an Ort und Stelle ist, ist die Erleichterung bei allen Beteiligten geradezu greifbar. Zentimetergenau haben die Piloten die Container auf die Stahlfundamente gesetzt, nur hier und da müssen die Blechhäuschen nun noch mit vereinten Kräften zurecht geschoben werden.

Schon ab dem nächsten Jahr soll die neue „Merzbacher-Station“ von Mai bis September besetzt sein und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, unter weitaus komfortableren Bedingungen als bisher ihrer Arbeit nachzugehen.

Stand: 30.10.2009