Brian Horsfield und Hans-Martin Schulz sind Mitarbeiter des Deutschen GeoforschungsZentrums in Potsdam (GFZ). Gemeinsam haben sie das Projekt GASH (Gas Shales in Europe) ins Leben gerufen und koordinieren auch alle Aktivitäten im Rahmen des neuen Forschungsprogramms. scinexx.de hat die beiden Wissenschaftler ausführlich zu der ungewöhnlichen Erdgasquelle aus Schiefer befragt.

{1r}

scinexx: Shale gas ist in den USA schon seit einiger Zeit sehr populär und trägt bereits entscheidend zur Energieversorgung bei. In Europa dagegen steckt die Forschung dazu noch in den Kinderschuhen. Warum ist das so?

Brian Horsfield: Vor circa 20 Jahren wurde bereits auf mögliche Shale Gas-Potenziale in England aufmerksam gemacht. Zu dieser Zeit waren jedoch Erdöl und Erdgas sehr preisgünstig und die Industrie sah keine Veranlassung, unkonventionelle Vorkommen zu untersuchen. Der steigende Energiebedarf und die prognostizierte Verknappung des Erdölangebotes haben in den letzten Jahren jedoch zu einem Umdenken geführt. Vormals unattraktive Gasvorkommen wie „Tight Gas“ (Gas in dichten Reservoiren), Coal Bed Methane (Kohlenbürtiges Methan) und auch Shale Gas werden heute insbesondere auch aufgrund der verbesserten technischen Fördermöglichkeiten als wirtschaftliche Energiequellen an Bedeutung zunehmen.

scinexx: Im Januar 2009 startet nun das Projekt „GASH – Gas Shales in Europe“ offiziell, an dem auch Sie beide entscheidend mit beteiligt sind. Welche Erwartungen verbinden Sie mit GASH?

Hans-Martin Schulz: Wir erwarten Forschungsergebnisse zu grundlegenden Prozessen zur Shale Gas-Bildung. Natürlich wurden schon zahlreiche Aspekte in den nordamerikanischen Sedimentbecken analysiert, jedoch ist die Übertragbarkeit auf die europäischen Becken problematisch. Denn jedes Sedimentbecken hat seine eigene Geschichte. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen und Arbeiten dazu führen, dass in Europa lokale Energiequellen erschlossen werden können, die auch lokal genutzt werden können, ohne Pipelines über große Distanzen bauen zu müssen.

Und natürlich hoffen wir, dass insbesondere das Helmholtz-Zentrum Potsdam sich als europäisches Zentrum zur Shale Gas-Forschung etabliert. Neben GASH wurde mittlerweile auch ein weiteres Projekt gestartet, das GeoEnergie heißt. Eine wesentliche Forschungskomponente hier sind regionale Studien zu Shale Gas, die wir überwiegend in den neuen Bundesländern durchführen wollen.

scinexx: Was genau ist Ihre Aufgabe dabei?

Horsfield: Es war unser Ziel, ein Projekt ins Leben zu rufen, dass europäische Expertise bündelt. Zu diesem Zweck haben wir zahlreiche Universitäten, Forschungsinstitute und geologische Dienste aus ganz Europa eingebunden. Natürlich ist dies nicht ohne die entscheidende Hilfe von Koordinatoren für einzelne Fachbereiche möglich. Hier engagieren sich insbesondere Francois Lorant (IFP, Rueil-de-Malmaison), Andy Aplin (Universität Newcastle) und Jan-Diederik van Wees (TNO, Utrecht). Langfristig wird ein hauptamtlicher Projektmanager GASH koordinieren, da die das Projekt finanzierenden Firmen klare Vorgaben machen, in welchen Zeiträumen welche Ergebnisse geliefert werden müssen. Dies ist uns im laufenden Tagesgeschäft einer Großforschungseinrichtung nicht möglich. Wir selbst sind auch mit eigenen Forschungsaktivitäten in GASH eingebunden und werden weiterhin GASH als Projektverantwortliche leiten.

scinexx: Am 24. September 2008 haben Wissenschaftler und Vertreter der führenden Öl- und Gasunternehmen aus aller Welt in Potsdam über die mögliche neue Gasquelle für Europa diskutiert. Was waren für Sie die wichtigsten Ergebnisse dieser Veranstaltung?

Schulz: Zunächst einmal hat uns das ungeheure Interesse der Industrie überrascht, und dass sich neben den großen Firmen aus Europa auch Firmen aus den USA, Kanada, Australien und Indien für Shale Gas in Europa interessieren. Wir haben bei all diesen Firmen das Gefühl, dass das Thema schon lange auf den Startschuss in Europa gewartet hat. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Nachfrage nach fossilen Rohstoffen sowie der vorhersehbaren Angebotsverknappung bei Erdöl ist das nachvollziehbar. Als Wissenschaftler ist für uns das Interesse an der Grundlagenforschung durch die Industrie-Unternehmen ein wichtiges Ergebnis der Veranstaltung. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Grundlagenforschung ein wichtiger Baustein zur Erkundung unkonventioneller Gasressourcen ist.

scinexx: Kann Shale Gas in Zukunft tatsächlich ein Ausweg aus der Rohstoffkrise in Europa sein?

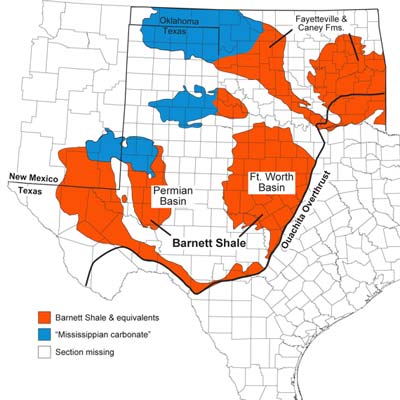

Horsfield: Das ist natürlich eine provokante Aussage. Ich stelle mir eher solche Gasressourcen vor, die den steigenden Energiebedarf lokal puffern können. Das impliziert natürlich die erfolgreiche Auffindung solcher Shale Gas-Vorkommen, die unter technischen Gesichtspunkten ökonomisch förderbar sind. Es muss zudem berücksichtigt werden, dass die geologischen Einheiten in Europa nicht den nordamerikanischen Dimensionen entsprechen. Somit werden möglicherweise die Produktionsraten Nordamerikas in Europa nicht erreicht werden, allerdings können sie als einheimische Energiequellen einen Beitrag leisten. In Nordamerika prognostizieren Geologen, dass Shale Gas mittelfristig 20 Prozent der einheimischen Gasproduktion ausmachen wird.

scinexx: Wenn ja, wann rechnen Sie mit dem Startschuss für die Gasproduktion aus Shale Gas-Vorkommen?

Schulz: In Schweden und Österreich wurde bereits Shale Gas in Testbohrungen produziert. Dort laufen derzeit Untersuchungen, inwieweit eine kommerzielle Nutzung realisiert werden kann. Die derzeit intensiven Bemühungen der Erdöl-, und Erdgasindustrie werden sicherlich dazu führen, dass höffige Shale Gas-Vorkommen in Europa in den nächsten Jahren ausgebeutet werden können.

scinexx: Herr Horsfield, Herr Schulz, vielen Dank für das Interview.

Stand: 10.10.2008