Jahrhunderte lang haben sich Orgelbauer auf ihr Gefühl, ihr Gehör und ihr Geschick verlassen, wenn es darum ging, eine neue Orgel zu bauen oder auch eine altes Exemplar zu restaurieren. Deutschland gilt als eines der Länder mit den besten Orgelbauern weltweit. 200 Orgelbaubetriebe gibt es noch heute. Deshalb wundert es auch nicht, dass die Perfektion dieser Kunst renommierte Unterstützung aus den Reihen der besten deutschen Wissenschaftler bekommen hat. Bereits seit mehreren Jahren koordiniert das Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart mehrere Projekte, an denen Partner aus Frankreich, Großbritannien, Spanien, den Niederlanden und Portugal beteiligt sind.

Judit Angster leitet die Arbeitsgruppe der Orgel-Forscher in Stuttgart. Prädestiniert ist sie dafür, denn die promovierte Physikerin stammt aus einer Orgelbauer-Dynastie. „Wir entwickeln Werkzeuge für Orgelbauer, die es ihnen ermöglichen, besser und kostengünstiger zu bauen,“ so Angster zum Ziel der Projekte.

Sensibelchen mit Anspruch

Die Orgel gilt als Königin der Instrumente. Die größten unter ihnen haben einen Stimmumfang von sieben Oktaven, kein anderes Instrument reicht da heran. Die größte Orgel der Welt, die allerdings in schlechtem Zustand und in Teilen unbespielbar ist, ist die Boardwalk-Hall-Orgel in Atlantc City in den USA. Sie hat etwa 32.000 Pfeifen. Die größte funktionstüchtige Orgel, die Wanamaker-Orgel, steht in Philadelphia und hat „nur“ 28.482 Pfeifen.

Doch Orgeln sind sensibel – und schwer zu stimmen. Bei der so genannten Intonierung kommt es nicht nur darauf an, dass die Tonhöhe richtig sitzt, auch der unverwechselbare Klang, ähnlich dem Timbre beim menschlichen Gesang, darf nicht zu kurz kommen. Die Musik entsteht bei der Orgel, indem Wind erzeugt und mit einem Windkanalsystem durch die Orgelpfeifen geblasen wird. Erst, wenn die Tasten oder Pedale gedrückt werden, fließt Luft durch die zugehörige Pfeife. Die Luft setzt die Pfeifen in Schwingungen bestimmter Tonhöhen.

Wie eine Flöte, nur größer

Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer Flöte: Die Länge entscheidet über die Höhe des Tons. Je länger die Pfeife, desto tiefer der Ton. Pfeifen der gleichen Länge haben zwar den gleichen Ton, sie können sich aber in ihrer Klangfarbe unterscheiden. Diese entsteht durch Obertöne, die mit jedem Grundton mitschwingen, leiser, aber immer in einem festen Verhältnis zu ihrem Grundton. Je nachdem, wie stark welche Obertöne herauszuhören sind, variiert auch die Klangfarbe. In den so genannten Registern sind Orgelpfeifen mit gleichem Klangcharakter zusammengefasst, sie decken ein ganzes Orchester ab. Einige klingen wie Blasinstrumente, einige ähnlich den Streichern, manche erinnern an den menschlichen Gesang.

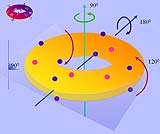

Analyse einer Orgel durch das IBP © Fraunhofer IBP

Jede Orgel ist einmalig und auf den Raum zugeschnitten, in dem sie gespielt werden soll. Deshalb müssen sich die Orgelbauer immer wieder auf neue Größen- und Klangverhältnisse einstellen. Selbst nach dem Einbau wird jede einzelne Orgelpfeife anders behandelt als die vorherige. Da werden kleine Fenster in die Pfeifen geschnitten und Spalten geöffnet oder geschlossen, bis die Pfeife den besten Klang hergibt. Einen allgemeingültigen Trick, der den Bau der passenden Orgelpfeifen und deren Feinjustierung vereinfacht, gibt es bisher nicht.

Scharfer Analyseblick

An dieser Stelle setzt die Arbeit der Physiker vom Fraunhofer-Institut an. In Zusammenarbeit mit Orgelbaumeistern haben sie eine Software entwickelt, die zunächst einmal die Töne einer Orgel analysiert. Auf der einen Seite wird der Ton in seine Einzelfrequenzen, in den Grundton und das Spektrum der verschiedenen Obertöne zerlegt. Zum anderen wird der zeitliche Verlauf der Töne präzise angezeigt. Anhand dieser Ergebnisse kann die Geometrie der Pfeife nun dem optimalen Klang angepasst werden. Eine Arbeit, die bisher nur durch Versuch und Irrtum zu bewerkstelligen war.

Bauanleitung aus dem Computer

Außerdem wird derzeit eine Software entwickelt, die den Orgelbauern den Entwurf einer neuen Orgel erheblich erleichtert. Anhand von Raumgröße, Baumaterial, Innenausstattung, Raumgröße und dem Einsatz bestimmter Windsysteme, errechnet die Software automatisch die erforderlichen Größenverhältnisse der Pfeifen. Je nach Klangvorstellung des Auftraggebers, ob die Orgel eher barock oder modern klingen soll, werden auch die notwendigen Register ermittelt.

Gemeinsam mit den Orgelbauern perfektionieren die Physiker zurzeit dieses „Design-Programm“ für Orgeln. Angst um ihren Arbeitsplatz haben die Orgelbauer dabei nicht. Denn auch Physikerin Angster gibt zu: „Der Orgelbau und das Stimmen der Orgel sind eine künstlerische Arbeit, die Erfahrung und ein ausgezeichnetes Gehörerfordern. Ein Computer kann das nicht ersetzen.“

Stand: 02.03.2007