Mit Australien verbindet man normalerweise vor allem den Ayers Rock, Kängurus, Metropolen wie Sydney oder Melbourne oder Surfer an den Stränden Queenslands. Dass das Land „Down under“ aber auch ein Paradies für giftige Tiere ist, hat sich bei den Scharen von Touristen anscheinend noch nicht unbedingt herumgesprochen.

Denn nur so ist es zu erklären, dass die Krankenhäuser vor allem im Bundesstaat Queensland im Osten des Landes oder in Sydney immer wieder schwere Giftunfälle und zum Teil sogar Todesfälle bei Badegästen und anderen Urlaubern melden. Sie gehen auf das Konto von hochgiftigen Tintenfischen, Quallen, Meeresschnecken, Spinnen oder Schlangen.

Eine tödliche Wespe unter Wasser

Schauplatz Queensland, genauer die Traumstrände zwischen Brisbane im Süden und Cairns im Norden. Trotz möglicherweise besten Wetters und optimalen Wasserverhältnissen befinden sich im australischen Sommer zwischen Oktober und Mai meist nur wenige Sonnenanbeter im Meer. Wenn überhaupt sind es Schwimmer mit dicken Neoprenanzügen oder so genannten „Stinger-Suits“, die sich ins Wasser trauen.

Einzelne allzu sorglose Touristen, die sich ohne Schutz in den kühlenden Ozean stürzen wollen, werden von Einheimischen energisch daran gehindert. Doch welche Gefahr lauert im Wasser?

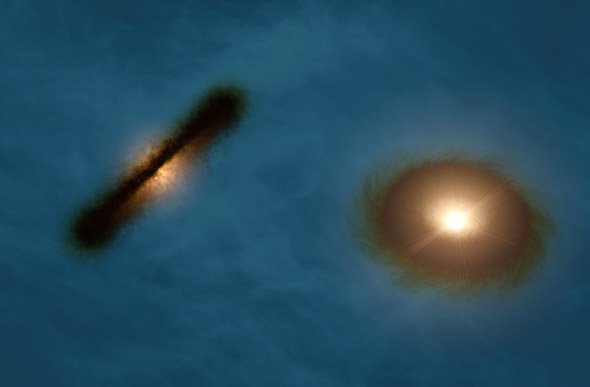

Atrax robustus (Sydney Funnelweb Spinne) © Wolfgang Wüster

Es ist kein Hai, keine Seeschlange und kein Stechrochen vor denen sich die Menschen Jahr für Jahr zur gleichen Zeit sorgfältig in Acht nehmen, sondern die Seewespe Chironex fleckeri. Diese Qualle ist nach Ansicht von Wissenschaftlern der vielleicht giftigste Meeresbewohner überhaupt. Fürchten muss man sich jedoch nicht vor dem gerade mal 30 Zentimeter großen Schirm der Qualle, sondern vor den bis zu drei Meter langen Tentakeln der Seewespe. Sie sind über und über mit Nesselzellen besetzt sind.

Kommt ein Schwimmer mit ihnen in Kontakt platzen sie auf und das Gift wird mit Hilfe von dünnen hohlen Fäden, die die Haut durchlöchern, in das Opfer injiziert. Gleichzeitig setzt die Seewespe ein Sekret frei, das dazu führt, dass die Tentakel am Körper kleben bleiben und immer mehr Nesselzellen „abgeschossen“ werden können.

Verbrennungen, Schock und Nervengifte

Die unmittelbar nach Berührung mit Chironex einsetzenden rasenden Schmerzen durch Verbrennungen auf der Haut können allein schon zum Tod durch Schock führen. Beim eingesetzten Gift handelt es sich zudem um ein Nerventoxin, das sich mit dem Blut im ganzen Körper ausbreitet und zu Lähmungen der Muskulatur, der Atmung oder des Herzens führt.

Viele Opfer sterben schon in den ersten drei Minuten nach dem Zusammenstoß mit einer Seewespe. Im glimpflichsten Fall kommen die Betroffenen mit einem charakteristischen Verbrennungsmuster auf der Haut davon. Insgesamt gehen jährlich mindestens 50 Tote und tausende von leichteren Verletzungen auf das Konto der „anhänglichen“ und gefährlichen Würfelqualle.

An vielen Stränden versuchen die Behörden deshalb, die Seewespe und andere gefährliche Quallen aus dem Badebereich mithilfe von feinen Netzen fernzuhalten. Wer ganz sicher gehen will, sollte jedoch entweder ganz auf ein Bad im Südpazifik verzichten oder einen möglichst dicken Ganzkörperanzug tragen…

Macht die Umwelt giftig?

Känguru © IMSI MasterClips

Neben der Seewespe gibt es in Australien unter anderem noch die gefährlichste Spinne der Welt, die Funnel Web oder Atrax robustus, elf der giftigsten Schlangen der Erde oder den Blauring-Krake, der mit seinem Gift unvorsichtige Taucher oder Strandspaziergänger in wenigen Stunden töten kann.

Doch warum ist gerade Australien zum Tummelplatz für die giftigsten Tiere der Welt geworden? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler schon seit langem. Bisher jedoch haben sie noch keine Erklärung dafür gefunden.

Manche Forscher vermuten aber, dass der Nahrungsmangel – beispielsweise in den australischen Wüsten – für die Entwicklung von außerordentlich starken Giften im Laufe der Evolution verantwortlich ist. Dort lebende Schlangen wie der Taipan müssen möglichst jedes potentielle Opfer schon mit dem ersten Biss erledigen, um ihre Speisekarte mit allem Lebensnotwendigen zu füllen. Ähnliches gilt auch für die vielen verschiedenen Seeschlangen, die in der Regel viel langsamer sind als ihre Beute…

Stand: 18.03.2005