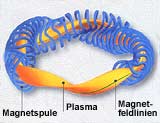

Im europäische Raum setzen Fusionsforscher vor allem auf die etabliertere Methode der Magneteinschlussfusion. Aber auch hier ist ein scheinbar so simples Prinzip gar nicht so einfach umzusetzen. Theoretisch läßt sich das heiße Plasma schon in einem einfachen „Gefängnis“ halten. Es reicht ein Kranz runder Leiterspulen. Fließt ein Strom durch sie hindurch, bildet sich in ihrem Inneren ein System aus parallelen Magnetfeldlinien, den sogenannten Torus. Sie sind die magnetischen Gitterstäbe für die geladenen Teilchen des Plasmas.

Praktisch hat aber auch dieses System seine Tücken: So bringt es die kreisförmige Anordnung der Spulen mit sich, dass die Magnetfeldlinien auf der Außenseite weiter voneinander entfernt sind als innen – das Käfiggitter hat Lücken. Um diese Löcher zu stopfen, sind zwei unterschiedliche Methoden möglich.

Plasmapulse im Gitter

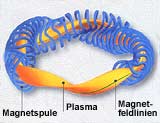

Die bisher häufiger realisierte Variante des so genannten „Tokamak“ wurde bereits in den frühen 60er Jahren von russischen Fusionsforschern entwickelt. Sie ergänzten den Spulenkranz des inneren Magnetkäfigs durch ein zweites Magnetfeld. Ihr Trick dabei: Sie nutzten das Plasma selbst als „Magnetspule“: Da die Atome im Plasmazustand in ihre geladenen Kerne und Elektronen zerfallen, kann Plasma elektrischen Strom leiten. Wie bei jedem elektrischen Leiter bildet auch das Plasma beim Stromdurchfluss ein Magnetfeld.

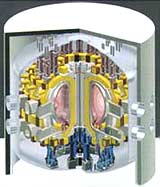

Prinzip des Tokamak © FZ Jülich

In einem Tokamak bringen Transformatorspulen in der Achse des kreisrunden Plasmarings die Elektronen des Plasma durch elektrische Induktion in Bewegung. Es fließt ein Strom und damit entsteht auch ein ringförmiges Magnetfeld. Das Plasma ist dadurch von einem mehrschichtigen Magnetkäfig umgeben: Von den durch die eigenen Bewegung produzierten Magnetfeldlinien und denen, die der Magnetspulenkranz erzeugt.

Die meisten der heute genutzten Testanlagen funktionieren nach diesem Prinzip, darunter auch der bisher erfolgreichste Tokamak, der Joint European Torus (JET) im englischen Culham und der TEXTOR-94, die Versuchsanlage des Instituts für Plasmaphysik in Jülich.

Auch wenn Tokamaks den Bedingungen für eine Zündung und das selbstständige Brennen des Fusionsgemischs bisher am nächsten kommen, haben sie doch einen Haken: sie funktionieren nicht im Dauerbetrieb. Der Plasmastrom, der das innere Magnetfeld erzeugt, läßt sich nur phasenweise in einer langsam ansteigenden Kurve bis zu einer Entladung – dem „Schuß“ erzeugen. Danach ist jedesmal ein neues Hochfahren des Transformators erforderlich, um die Elektronen des Plasmas wieder in Bewegung zu bringen. Eine immer wieder unterbrochene Energieerzeugung wäre für ein mögliches Fusionskraftwerk denkbar ungünstig und kaum rentabel.

Verdrillt in drei Dimensionen

Der Stellarator, die zweite Variante der Magneteinschluss-Anlagen, hat diese Probleme nicht. Er verzichtet auf ein inneres Magnetfeld und ist daher von einem Plasmastrom und seinen Entladungen unabhängig. Statt dessen werden die Spulen, die das äußere „Gitter“ bilden, in besonderer Weise geformt, um die Lücken im Käfig zu schließen. Das entstehende Magnetfeld ist in sich verdrillt und zwingt das in seinem Inneren liegend Plasma, seiner Form zu folgen. Möglich wurde diese Technologie allerdings erst durch Fortschritte in der Rechnertechnik, mit deren Hilfe die komplexen Spulenformen errechnet und simuliert werden konnten.

Das Institut für Plasmaphysik in Garching experimentiert bereits seit einigen Jahren mit Anlagen nach dem Stellarator-Prinzip. Der 1988 in Betrieb gegangene „Wendelstein 7-AS“ Stellarator hat bisher immerhin Plasmatemperaturen von bis zu 60 Millionen Grad erreicht und konnte die entstehende Energie 50 Millisekunden halten. Zwar reichen diese Temperaturen noch nicht für eine Plasmazündung, dafür hatte das Plasma im Stellarator bereits die für einen Reaktorbetrieb nötige Dichte von 3 x 1020 Teilchen pro Kubikmeter. Eine Dichte, die in Tokamaks vergleichbarer Größe bisher nicht erreicht werden konnten.

Obwohl beide Varianten von Fusionsreaktoren Erfolge auf bestimmten Gebieten vorweisen können, schafft es noch keine, die für eine Zündung und eine kontinuierliche Energieerzeugung notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen: Tokamaks erreichen zwar die erforderlichen Plasmatemperaturen, laufen aber nur pulsweise und komprimieren das Plasma nicht stark genug. Stellaratoren dagegen heizen weniger effektiv, produzieren aber ein ausreichend dichtes Plasma.

In Europa und auch in Deutschland werden zur Zeit beide Formen der Magneteinschlussfusion parallel getestet und untersucht, sowohl für Tokamak als auch für Stellarator sind neue Versuchsanlagen in Planung. Ob es allerdings in absehbarer Zeit gelingen wird, die Vorteile beider Systeme zu kombinieren oder wenigstens ihre Schwächen zu beseitigen, um die Fusion kraftwerkstauglich zu machen, bleibt offen.

Stand: 26.03.2000