Kein Beruf, kaum Geld, aber jede Menge (Forscher)Flausen im Kopf: So präsentiert sich Galileo Galilei im Jahr 1589. Doch der mittlerweile 25-Jährige lässt sich von seinem scheinbaren „Karrieretief“ nicht entmutigen. Ein erster echter Hoffnungsschimmer zeigt sich als er durch Protektion des italienischen Mathematikers Guidobaldo del Monte zum Lektor für Mathematik an der Universität Pisa ernannt wird. Er hält dort drei Jahre Vorlesungen und kümmert sich um seine Studenten, er hat aber auch genügend Zeit für eigene Studien und Erfindungen.

Neben militärischen Themen wie Festungsbau oder Ballistik, interessieren ihn zu dieser Zeit vor allem die Bewegungen fallender Körper und insbesondere der so genannte freie Fall. Denn Galilei glaubt, „wenn man die Bewegung nicht begreift, kann man auch die Natur nicht begreifen“. Er ist zudem über eine Aussage des griechischen Philosophen und Naturwissenschaftlers Aristoteles (384–322 v. Chr.) gestolpert, die ihn irritiert und die er zu überprüfen gedenkt. Laut Aristoteles fallen schwere Körper schneller zu Boden als leichtere. Diese These ist zwar fast zweitausend Jahre alt, gilt aber auch jetzt im Mittelalter noch immer als Gesetz – wie alles was von Aristoteles kommt.

Dem freien Fall auf der Spur

Galilei jedoch erkennt bei seinen Fallexperimenten schnell, dass Aristoteles falsch lag. Er postuliert dagegen, dass im Vakuum alle Körper egal welcher Gestalt, Zusammensetzung und Masse gleich schnell fallen und die Fallgeschwindigkeit mit der Zeit in einer bestimmten Verhältnis zunimmt. Da die Zeitmessung noch zu wünschen übrig lässt, führt er viele seine Untersuchungen an einem „verlangsamten freien Fall“ durch. Dazu hat er sich einen Trick ausgedacht. Galilei lässt in hunderten von Versuchen immer wieder Kugeln eine von ihm erdachte schiefe Ebene herunterlaufen. Dabei variiert er deren Gefälle und überprüft mithilfe seines eigenen Pulses oder mit Wasseruhren die Laufzeiten der Kugeln unter den verschiedenen Versuchsbedingungen. Aus den Ergebnissen zieht er dann Rückschlüsse auf den „echten“ freien Fall und stellt dazu erste Gesetze auf, die später von Isaac Newton perfektioniert werden.

Wie aufwändig die Versuchsaufbauten sind, verrät Galilei später in einem seiner Manuskripte: „Wir verwendeten eine etwa zwölf Ellen lange, eine halbe Elle breite und drei Finger breite dicke Planke oder Bohle. An ihrer Schmalseite wurde eine etwa einen Finger breite, vollkommen gerade Rinne eingeschnitten. Diese glätteten und polierten wir und kleideten sie mit möglichst glattem gut poliertem Pergament saus. In der Rinne ließen wir eine harte, glatte und vollkommen runde Bronzekugel rollen. Wir lagerten das eine Ende ein bis zwei Ellen höher als das andere und ließen, wie ich soeben sagte, entlang der jetzt schief liegenden Rinne die Kugel rollen.“

Als Galilei seine neuen Ergebnisse, die die Autorität des Aristoteles in Frage stellen, seinen Vorgesetzten und Kollegen vorstellt, stößt er auf Widerspruch oder sogar glatte Ablehnung. Er hat ein Sakrileg begangen. Man gibt ihm schließlich sogar zu verstehen, dass seine Zeit an der Universität Pisa zu Ende geht und legt ihm nahe freiwillig zu gehen.

„Vitamin B“ hilft auch im Mittelalter

Doch lange muss Galilei nicht auf eine neue Anstellung warten. Dank reichlich „Vitamin B“ in Form verschiedener Gönner und Förderer bietet ihm die Universität Padua 1592 einen Lehrstuhl an, der ihn erst mal von den größten existenziellen Nöten befreit. Am Ende bleibt er dort fast 20 Jahre als Professor für Mathematik. In dieser Zeit entwickelt er nicht nur die Fallgesetze weiter, er stellt auch einen entscheidend verbesserten Vorläufer des Rechenschiebers, den Proportionszirkel vor.

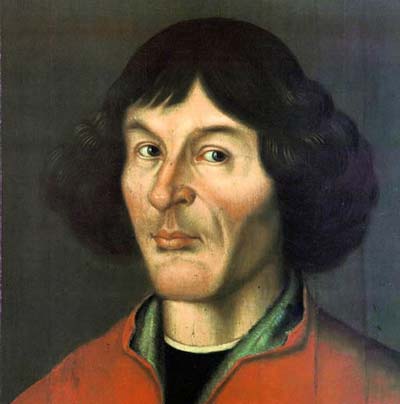

In Padua beginnt er sich zudem für die Astronomie und die Kosmologie zu interessieren – eine Tatsache, die seinem Leben eine entscheidende Wende geben wird. Denn er findet vor allem großen Gefallen an den Theorien und Ergebnissen des im Jahr 1543 verstorbenen Nikolaus Kopernikus sowie Johannes Keplers. Dies geht so weit, dass er sich bereits 1597 in einem Briefkontakt zu Kepler als Anhänger des so genannten heliozentrischen Weltbilds „outet“ – und sich damit in krassen Widerspruch zur christlichen Kirche und ihrer Sicht der Welt begibt.

Stand: 30.04.2010