Signalmoleküle aus der Familie der WNTs (wingless int) gehören zu dem Vokabular, mit dem die Zellen kommunizieren. Es sind Glykoproteine – Eiweiße mit einer Zuckerkette –, die an bestimmte, in der Zellmembran verankerte Rezeptoren binden. Das sind quasi Antennen, die von außen kommende Signale auffangen und ins Zellinnere weiterleiten, indem sie dort entsprechende Signalketten schalten; Zellen können auf diese Weise beispielsweise auf die Signale von Nachbarzellen reagieren.

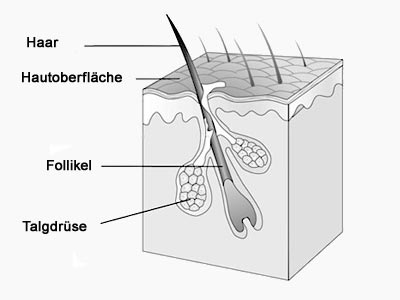

Bei der Bildung von Haarfollikeln spielen WNT-Signalproteine eine herausragende Rolle, ohne sie kommt es zu keiner Follikelbildung. Ihre Gegenspieler – von denen es eine ganze Reihe gibt – sind ebenfalls bekannt: So hemmen Mitglieder der von den Wissenschaftlern „Dickkopf“ (DKK) getauften Proteinfamilie den Informationsfluss direkt an den Andockstellen für die WNT-Moleküle. Und auch sie sind während der Follikelbildung zugegen.

Molekülpärchen hält sich in Schach

„Da WNT-Signale für die Entstehung von Haarfollikeln benötigt werden, könnten sie im Prinzip auch die Kontrolle des Verteilungsmusters übernehmen“, sagt Schlake. Unter der Annahme, dass die Musterbildung nach dem von Alan Turing vorgeschlagenen mathematischen Modell abläuft, könnten WNT und DKK also das entsprechende Aktivator-Inhibitor-Paar repräsentieren; zumal die WNT-Moleküle zwischen 20 und 60 Prozent größer als die DKK-Moleküle sind und daher auch – wie im Modell gefordert – entsprechend langsamer diffundieren.

Mit gentechnischen Methoden ist es heute möglich, die Konzentrationen dieser Signalmoleküle im Organismus, in diesem Fall in der Maus, zu verändern. Was passiert, wenn man die Konzentration des Aktivators (WNT) oder des Inhibitors (DKK) erhöht? „Prinzipiell sollte es möglich sein, sichtbare Prozesse, nämlich die Verteilung von Haarwachstum, mit molekularen Vorgängen zu verknüpfen“, sagt Schlake. Wenn man das Reaktions-Diffusions-Modell an das vorliegende biologische System anpasst, so sollte es Vorhersagen über die im Maus-Experiment zu erwartenden Ergebnisse liefern. Und genau das haben Schlake und seine Kollegen getan.

MaxPlanckForschung / Christina Beck

Stand: 19.09.2008