Neben der Technik und ihrer Umsetzung bleibt eine zentrale Frage für die Etablierung der „intelligenten“ Häuser entscheidend: Wollen die Menschen überhaupt ein Haus oder eine Wohnung, die „mitdenkt“? Kommen sie mit der komplexen Technik klar? Und wo sehen sie die Risiken? Genau diese Fragen hat unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BIS) versucht, in einer Reihe von Umfragen zu klären.

Dabei zeigte sich, dass seit 1997 die grundsätzliche Akzeptanz von integrierten Gebäudesystemen (IGS) gestiegen ist: Lehnten zu Beginn noch die Hälfte aller Befragten „intelligente“ Wohntechnik ab, war die Zahl der Skeptiker zwei Jahre später bereits auf nur noch zehn Prozent gesunken, positiv sahen die Entwicklung 42 Prozent. Vorteile erkannten die Beteiligten in allererster Linie in einer verbesserten Sicherheit, gefolgt von der Erleichterung der Alltagsorganisation und Hausarbeit. Auch die Energie- und damit Kostenersparnis rangierten unter den positiven Erwartungen ganz vorne.

Außer Kontrolle…

Doch wie sich zeigt, hat auch der Schriftsteller Philip Kerr mit seinem 1996 erschienenen Thriller „Game over“ durchaus einen Nerv getroffen: In seinem Buch schildert er, wie der Hauscomputer eines in Los Angeles eröffneten „ersten intelligenten Bürogebäudes der Welt“ plötzlich ein Eigenleben entwickelt und sich gegen seine menschlichen Bewohner kehrt.

Ängste gegenüber einer solchermaßen undurchschaubaren und unkontrollierbaren Technik spiegeln sich auch in den aktuellen Umfragen wieder: Die Zahl derjenigen, denen die Technik als zu kompliziert erscheint, sinkt. Doch dafür hat die Befürchtung zugenommen, solche automatischen Systeme könnten sich verselbstständigen und man könne bei Defekten nicht mehr steuernd eingreifen. Auch Orwellsche Überwachungsszenarien – „Big Brother is watching you“ – spielen in der Skala der Ängste zunehmend eine wichtige Rolle.

…überall…

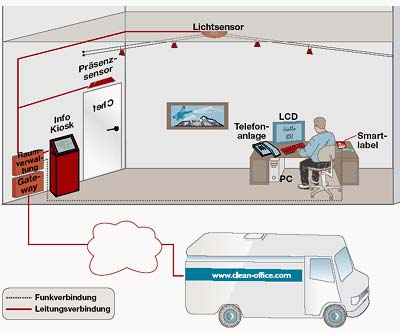

So existieren bereits Systeme, bei denen ein an der Kleidung getragenes Ansteck-Kennzeichen dafür sorgt, dass ein „intelligentes“ Bürogebäude jederzeit jeden Mitarbeiter innerhalb des Hauses lokalisieren kann. Dadurch können beispielsweise eingehende Anrufe immer direkt in den Raum umgeleitet werden, in dem sich der Mitarbeiter gerade befindet.

Aber andererseits ist damit auch für den Arbeitgeber eine nahezu lückenlose Überwachung seiner Angestellten möglich – und wer will schon, dass der Chef auf die Sekunde genau weiß, wie lange man sich auf der Toilette oder in der Teeküche aufhält. Schon aus Datenschutzrechtlichen Gründen ist diese Art der Lokalisierung zumindest in Deutschland noch nicht erlaubt oder erwünscht. Dennoch rechnen die Experten damit, dass auch solche „SmartLabels“ in einigen beruflichen Zusammenhängen in näherer Zukunft Einzug halten werden.

…und unverständlich

Einig sind sich nahezu alle Studien darin, dass die Bedienerfreundlichkeit eine entscheidende Vorbedingung für die Akzeptanz solcher Systeme darstellt. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Menschen heute schon mit der Programmierung ihres Videorekorders oder den vielfältigen Funktionen der modernen Handys überfordert sind, besteht hier, so der Tenor der Ergebnisse, reichlich Nachbesserungsbedarf seitens der Industrie.

Und längst nicht alle technisch machbaren Erleichterungen sind auch erwünscht: Kaum jemand wollte beispielsweise vom elektronischen Butler das Badewasser in der bevorzugten Wassertemperatur eingelassen haben, in der Studie war die Mehrheit der Befragten hier für „Handarbeit“. Speziell bei Senioren spielt auch die Angst eine Rolle, durch zuviel technische Hilfen bequem zu werden und so durch mangelndes Training erst recht körperlich und geistig abzubauen. Für Hersteller und Entwickler bedeutet dies, immer auch die Möglichkeit des „Abschaltens“ mit einzubeziehen.

Stand: 11.02.2005