Für seine wegweisenden Grundsatz-Arbeiten zur Zellularpathologie ist Virchow heute besonders bekannt. Doch der Mediziner macht sich auch durch vielfältige weitere Forschungen einen Namen. Schon zu Lebzeiten wird er von seinen Kollegen anerkennend „Papst“ und „Gottvater der Medizin“ genannt.

So gelingt es Virchow bereits in seinen ersten Berliner Jahren, bis dahin weitestgehend unerforschte Krankheitsbilder zu beschreiben. Unter anderem untersucht er die Vorgänge beim Gefäßverschluss und prägt in seinem Forschungsbericht „Über die Verstopfung der Lungenarterie“ die Begriffe Embolie und Thrombose.

Diagnose: weißes Blut

Dabei erkennt er, dass die Blutklumpen in der Lunge ihren Ursprung in der Regel in den Beinvenen haben. Von dort werden diese Thromben mit dem Blut bis in die entlegenen Pulmonalarterien transportiert, bleiben stecken und verschließen das Gefäß.

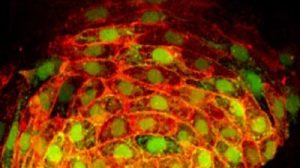

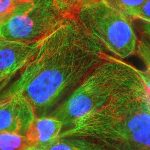

Kaum hat Virchow diesen Beitrag auf Papier gebracht, sitzt er auch schon an einer neuen Arbeit: Beim Sezieren ist ihm bei einigen verstorbenen Patienten eine unnatürliche Helligkeit des Blutes aufgefallen – offenbar bedingt durch eine stark vermehrte Bildung weißer Blutzellen. Er diagnostiziert „weißes Blut“ und führt 1847 die griechische Übersetzung Leukämie als medizinisches Fachwort ein. Dass sich diese Erkrankung im Knochenmark abspielt, dort, wo die Blutzellen gebildet werden, weiß er allerdings noch nicht.

Haarige Beweise

Darüber hinaus trägt Virchow auch zu neuen Erkenntnissen in der Forensik bei. Er ist zum Beispiel der Erste, der als medizinischer Experte bei der Untersuchung eines Mordfalls Haare analysiert, die an dem Körper des Opfers gefunden wurden.

Dabei kommt er zu dem Schluss: Als alleiniger Beweis taugen solche Proben nicht. Denn nicht jedes Haar eines Individuums ist gleich. Stattdessen können sich Proben von ein und derselben Person stark unterscheiden. Und umgekehrt ähneln sich Haare von unterschiedlichen Köpfen mitunter erstaunlich.

Daniela Albat

Stand: 08.12.2017