Der Placebo-Effekt und sein negativer Gegenpart sind ein verbreitetes, geradezu alltägliches Phänomen. Aber nicht alle Menschen scheinen dafür gleichermaßen anfällig zu sein. Während bei einigen schon eine Pseudopille reicht, um komplett schmerzfrei zu werden, reagieren andere selbst bei aufwändigeren Schein-Behandlungen überhaupt nicht. Aber warum?

Genauso stark, aber anders

Sommer 2008, ein Versuchsraum an der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen. Hier führen Paul Enck und seine Kollegen ein Placebo-Experiment der besonders dynamischen Art durch: Ihre Versuchspersonen, gesunde Männer und Frauen, werden auf einen motorbetriebenen Drehstuhl gesetzt, dessen Rotation nach einiger Zeit Übelkeit auslösen kann. Ein Teil der Probanden bekommt kurz vorher etwas Übelschmeckendes verabreicht, verbunden mit der Warnung, dass dies die Übelkeit noch verstärken kann.

Wie erwartet macht sich durch diese Information ein Nocebo-Effekt bemerkbar – interessanterweise aber vorwiegend bei den männlichen Probanden. Die Frauen scheinen weniger anfällig zu sein. Das aber ändert sich, als die Forscher den Versuch etwas abwandeln. Sie wiederholen den Drehstuhltest samt Geschmacksreiz mit einer weiteren Gruppe von Probanden, diesmal aber mehrfach, um eine Konditionierung zu erreichen. Wie sich zeigt, zeigen nun die Frauen den stärkeren Nocebo-Effekt. Nach Ansicht der Forscher zeigt dies, dass zwar beide Geschlechter anfällig für eine Nocebo-Wirkung sind, Männer scheinen aber stärker auf Suggestion zu reagieren, Frauen auf Konditionierung –zumindest in ihrem Experiment.

Stress und Belohnung

Aber es gibt noch andere Faktoren, die unsere Anfälligkeit für den Placebo-Effekt beeinflussen. So zeigen Studien, dass auch die Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielen könnte: Menschen, die eher ängstlich und stressanfällig sind, reagieren demnach schlechter auf Placebo-Schmerzmittel als gelassenere, optimistischere Personen.

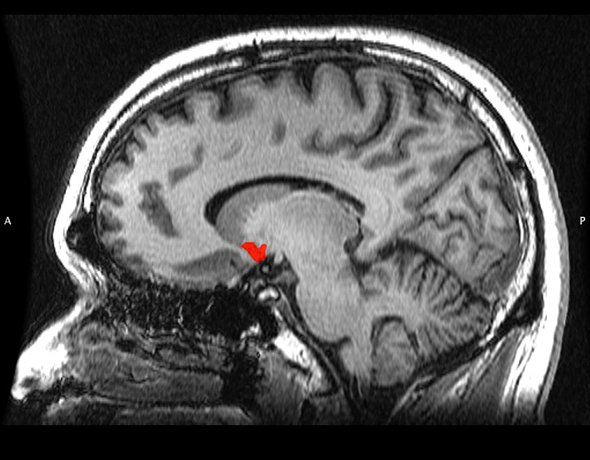

Eher anfälliger sind demgegenüber Menschen, deren Belohnungssystem bei Aussicht auf einen Geldgewinn besonders aktiv wird, wie Forscher 2007 feststellten. Objektiv messbar war dies an der Aktivität im Nucleus accumbens, einem Zentrum für emotionales Lernen und das Belohnungssystem. Je mehr dieses Zentrum während eines Spielexperiments feuerte, desto stärker sprachen die Probanden später auf eine Placebo-Schmerzbehandlung an. Das lässt sich damit erklären, dass sowohl im Belohnungssystem als auch beim Placebo-Effekt Dopamin im Spiel ist.

Auch die Gene spielen mit

Ob jemand auf ein Placebo reagiert und wie stark, ist möglicherweise sogar genetisch bestimmt: Schon 2008 entdeckten schwedische Forscher, dass ein vermeintlich angstlösendes Placebo-Präparat bei den Probanden am besten wirkten, die zwei bestimmte Genvarianten in sich trugen. Diese beeinflussen die Wiederaufnahme und Synthese von Serotonin im Gehirn – einem Botenstoff, der bei Depression und Angst eine wichtige Rolle spielt.

An einer anderen Stelle im Erbgut wurden dagegen 2012 US-Forscher fündig: In einer Studie zum Reizdarm-Syndrom hatten einige Patienten auch eine Scheinakupunktur als Therapie erhalten. Bei denjenigen, die besonders gut auf dieses Placebo ansprachen, suchten die Forscher gezielt nach Genen, die den Dopamin-Haushalt beeinflussen. Denn dieser Botenstoff war in diesem Fall für die Placebowirkung ausschlaggebend. Tatsächlich stellte sich heraus, dass diejenigen, die eine bestimmte Variante des Catechol-O-Methyltransferase (COMT)-Gens trugen, bis zu sechs Mal stärker auf das Placebo reagierten.

Diese Erkenntnisse zeigen nicht nur, dass es klare individuelle Unterschiede gibt und nicht jeder gleich gut auf Placebos anspricht. Für klinische Studien kann das Wissen um die Anfälligkeit der Probanden sogar entscheidend für das Ergebnis sein. Denn je genauer man einschätzen kann, wie groß der Placebo-Effekt bei den Studienteilnehmern ist, desto besser lässt sich ermitteln, wie gut die tatsächliche Wirkung des getesteten Medikaments ist.

Nadja Podbregar

Stand: 17.10.2014