12. März 2009, kurz vor 17:00 Uhr. Alarm an Bord der Internationalen Raumstation ISS, rund 350 Kilometer über der Erdoberfläche: Gerade hat die Bodenstation der dreiköpfigen ISS-Besatzung gemeldet, dass sich ein Objekt auf potenziellem Kollisionskurs mit der Raumstation befindet. Das nur gut einen Zentimeter große Metallstück stammt vermutlich von einem ausgedienten Zusatzantrieb einer Delta-Rakete oder eines Space Shuttles und rast nun mit gut zehn Kilometern pro Sekunde auf die ISS zu – dies entspricht der 36-fachen Geschwindigkeit eines Düsenjets. Schon in wenigen Minuten könnte es einschlagen.

Flucht in die Soyuz-Fähre

Die Wände der Raumstation sind zwar gegen Treffer von Objekten kleiner als einen Zentimeter gepanzert, aber alles, was größer ist, bedeutet eine akute Gefahr. Wird die Außenhülle durchschlagen, drohen Druckverlust und schlimmstenfalls der Tod eines oder mehrerer Besatzungsmitglieder. Der Russe Yury Lonchakov und die beiden Amerikaner Michael Fincke und Sandra Magnus müssen jetzt schnell handeln: Sie lassen alles stehen und liegen und steigen um in die angedockte russische Raumkapsel Soyuz TMA-13, ihr „Rettungsboot“. Sollte die Bodenstation die Kollisionswahrscheinlichkeit in den nächsten Minuten bestätigen, werden sie die Verbindungsluke schließen, abdocken und sich mit der Raumfähre in sichere Entfernung begeben.

Doch es geht noch einmal alles gut: Um 17:39 Uhr fliegt das Metallprojektil an der ISS vorbei statt einzuschlagen. Wenige Minuten später vermeldet die NASA: „Die Besatzung ist in die Station zurückgekehrt. Sie sind in keiner Gefahr mehr und das Schrottteil hat die Station passiert. Der normale Betrieb wurde wieder aufgenommen.“ So dramatisch das Ganze auch klingt – ein Einzelfall ist dieses Ereignis nicht. Schon achtmal in ihrer Geschichte musste die gesamte Raumstation ein Ausweichmanöver fliegen, um einem drohenden Einschlag eines Schrottteilchens zu entgehen. Auch diesmal wäre vermutlich ein solches Manöver fällig geworden, doch das nur schraubengroße Metallstück wurde von den Radarstationen am Boden zu spät entdeckt.

Fünf Ausweichmanöver allein 2009

Neben der ISS müssen immer wieder auch andere Raumfahrzeuge im Orbit solchen fliegenden „Schrottbomben“ ausweichen: Allein für 2009 meldete Nicholas Johnson, Chefwissenschaftler des Johnson Space Center der NASA, Kollisionsvermeidungsmanöver von gleich fünf verschiedenen NASA-Satelliten, darunter den wertvollen Erdbeobachtungssatelliten Landsat-7 und Aqua sowie dem Wettersatelliten Cloudsat. Für diese sensiblen, mit Hightech vollgepackten Sonden wäre schon ein Treffer im Millimetermaßstab ein schwerer Schaden, ein Einschlag von Zentimetergröße aber das Aus. Und die Wahrscheinlichkeit besteht: Raumfahrtexperten schätzen das Risiko für einen Satelliten, im Laufe seiner zehnjährigen Missionsdauer im Orbit von einem Teilchen der Größe oberhalb einem Zentimeter getroffen zu werden, auf immerhin zehn Prozent – Tendenz zunehmend.

Solarsegel als „Trefferkartei“

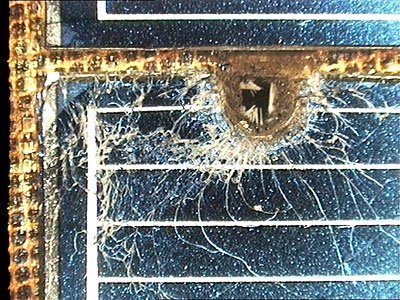

Treffer durch Objekte von geringerer Größe sind dagegen fast schon Alltag im erdnahen Weltraum. Wie häufig solche Mini- und Mikroeinschläge stattfinden, zeigte sich unter anderem 1993, als eine Servicemission die Sonnensegel des in 600 Kilometer Höhe kreisenden Weltraumteleskops Hubble austauschte und die alten zur Untersuchung mit zur Erde zurückbrachte. Nach nur drei Jahren im Orbit war die Oberfläche der Solarpanels mit hunderten winziger Einschlagslöcher und -krater übersät.

Das allein wäre noch nicht wirklich überraschend, denn mit Treffern von Mikrometeoriten hatte man gerechnet. Brisant wurde es allerdings, als eine chemische Analyse enthüllte, dass rund die Hälfte dieser Treffer keines natürlichen Ursprungs, sondern menschengemacht waren: Sie stammten von Weltraumschrott im Minimaßstab, millimeter- und submillimetergroßen Metallteilchen. Trefferspuren in Bauteilen anderer Orbitalsonden sowie des Space Shuttles bestätigten diese Beobachtung. Aber woher stammen diese Winzlinge?

Nadja Podbregar

Stand: 03.09.2010