Auch wenn die Echoortung der Fledermäuse in der modernen, vom Menschen geprägten Welt manchmal versagt: Sie ist ein geniales Patent der Natur. Dass die Tiere auch im Dunkeln sicher navigieren und zielgenau nach Beute schnappen können, faszinierte Forscher schon vor mehr als 200 Jahren. Konnten die pelzigen Flatterwesen womöglich noch in stockfinsterer Nacht winzige Helligkeitsunterschiede ausmachen? Oder besaßen sie gar eine Art siebten Sinn?

Dies herauszufinden, hatte sich der Italiener Lazzaro Spallanzani zum Ziel gesetzt. Dafür spannte er in seiner abgedunkelten Experimentierstube Seile mit kleinen Glocken auf. Ihr Bimmeln sollte verraten, wenn sich eine Fledermaus verflogen hatte. Doch all seine tierischen Probanden manövrierten geschickt um diese Hindernisse herum – sogar dann noch, als Spallanzani ihnen die Augen ausstach. Fledermäuse hingegen, denen er zusätzlich die Ohren mit Wachs versiegelte, fanden ihren Weg durch die Dunkelheit nicht mehr.

Radar, Sonar und Co

Nach diesem brutalen Experiment war klar: Die Fledertiere sehen tatsächlich mit den Ohren – aber wie? Dieses Geheimnis offenbarte sich erst, als Wissenschaftler eines Tages eine Möglichkeit fanden, die von den Fledermäusen ausgesandten, aber für unsere Ohren nicht wahrnehmbaren Hochfrequenztöne zu detektieren und in hörbare Frequenzen umzuwandeln.

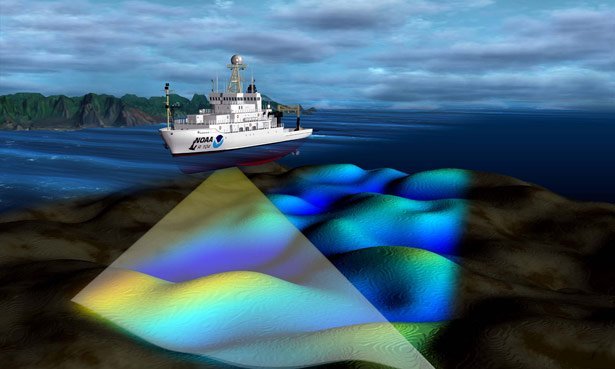

Seitdem hat sich der Mensch das Prinzip der Echoortung für zahlreiche Anwendungen zunutze gemacht: Er entwickelte Radargeräte, die mithilfe hochfrequenter Radiowellen metallische Gegenstände aufspüren können sowie Sonare, die Objekte unter Wasser orten und vermessen. Später kamen auch Varianten wie Lichtechoverfahren hinzu – beim sogenannten Lidar beispielsweise geben zurückgestreute Lasersignale Auskunft über Wolken und Staubteilchen in der Luft.