Unerwünschte Nebenwirkung: Die langfristige Einnahme sogenannter Anticholinergika fördert womöglich die Entstehung von Demenz. So zeigen Daten aus Großbritannien: Patienten, die diese Medikamente über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren täglich eingenommen hatten, hatten ein um fast 50 Prozent erhöhtes Demenzrisiko. Anticholinergika werden unter anderem gegen Parkinson, COPD und Depressionen eingesetzt – betroffene Patienten sollten die Mittel aber auf keinen Fall vorschnell absetzen, betonen die Forscher.

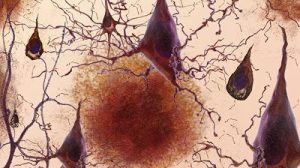

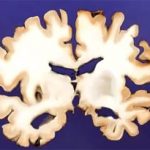

Die genauen Ursachen und Auslöser vieler Demenzerkrankungen sind noch immer unbekannt. Im Fall von Alzheimer ist zwar klar, dass eine gewisse genetische Veranlagung bei der Entstehung der Erkrankung mitmischt. Daneben scheinen aber eine Vielzahl anderer Faktoren eine Rolle zu spielen – von bestimmten Ernährungs- und Lebensweisen, über die Belastung mit Schadstoffen bis hin zum Kontakt mit Krankheitserregern wie Bakterien und Viren. Auch unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln stehen inzwischen im Verdacht, Demenzerkrankungen auslösen zu können.

In diesem Zusammenhang haben sich Forscher um Carol Coupland von der University of Nottingham nun Medikamenten aus der Gruppe der Anticholinergika gewidmet. Diese Mittel wirken, indem sie den Neurotransmitter Acetylcholin hemmen, und können auf diese Weise unter anderem die Muskulatur entspannen. Eingesetzt werden sie häufig bei Parkinson, der Lungenerkrankung COPD und der überaktiven Blase, aber auch bei Depressionen und einer Reihe weiterer Erkrankungen.

Medikamente als Krankmacher?

Bekannt ist bereits, dass einige Anticholinergika kurzfristig zu Verwirrtheitszuständen und Erinnerungsverlusten führen können. Doch hat die langfristige Einnahme dieser Medikamente auch einen Einfluss auf das Demenzrisiko? Um dies herauszufinden, werteten Coupland und ihre Kollegen medizinische Daten von Erwachsenen im Alter über 55 Jahren aus Großbritannien aus – darunter 58.769 Demenzpatienten und 225.574 Patienten ohne eine Demenzdiagnose.

Würde sich ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer Demenz und der Einnahme von Anticholinergika zeigen? Tatsächlich enthüllten die Analysen: Nachdem der Einfluss anderer Risikofaktoren herausgerechnet worden war, ergab sich ein erhöhtes Demenzrisiko für Patienten, die diese Mittel verschrieben bekommen hatten.

50 Prozent erhöhtes Risiko

Das konkrete Ergebnis: Wer über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren täglich ein starkes Anticholinergikum eingenommen hatte, hatte ein um fast 50 Prozent erhöhtes Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Wie die Wissenschaftler berichten, galt diese Korrelation für gegen Parkinson, Blasenprobleme und Epilepsie eingesetzte Mittel ebenso wie für Anticholinergika gegen Depressionen. Kein erhöhtes Risiko zeigte sich dagegen bei anderen anticholinergen Mitteln – etwa Antiallergika und Medikamenten gegen Magen-Darm-Störungen.

Zwar handelt es sich bei den Beobachtungen lediglich um Korrelationen. Ob hier ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang besteht, müssen weitere Studien erst noch zeigen. Falls sich der Verdacht bestätigt, bedeutet das den Forschern zufolge jedoch: Rund zehn Prozent der Demenzerkrankungen könnten mit der Einnahme eines Anticholinergikums in Verbindung stehen. Im Vereinigten Königreich wären dies 20.000 der rund 200.000 jährlichen Neuerkrankungen.

Nicht einfach absetzen!

Damit scheint der Einfluss dieser Medikamente ähnlich groß zu sein wie der anderer beeinflussbarer Risikofaktoren – zum Beispiel dem Rauchen. Doch: Wer als betroffener Patient nun meint, sein Anticholinergikum schnell absetzen zu müssen, liegt falsch. „Die Medikamenteneinnahme abrupt zu stoppen, könnte viel gefährlicher sein als das potenzielle Demenzrisiko“, erklärt Couplands Kollege Tom Dening.

Der Forscher rät besorgten Patienten dazu, erst einmal mit ihrem behandelnden Arzt zu sprechen und die Vor- und Nachteile ihres Medikaments in Ruhe abzuwägen. Für manche Anticholinergika gibt es tatsächlich gute Alternativen, in anderen Fällen ist eine weitere Einnahme der Mittel dagegen womöglich trotz allem die beste Option. (JAMA Internal Medicine, 2019)

Quelle: University of Nottingham