Nacheinander statt gleichzeitig: Das Sonnensystem könnte seine Planeten-Bausteine in zwei Schritten gebildet haben. Einem neuen Modell nach entstanden zuerst die Planetesimale der inneren Planeten nahe der damaligen Schneelinie, rund 500.000 Jahre später bildeten sich deutlich weiter außen die Bausteine der äußeren Planeten. Dies könnte die Unterschiede im Wasser- und Isotopengehalt erklären, wie die Forscher im Fachmagazin „Science“ berichten.

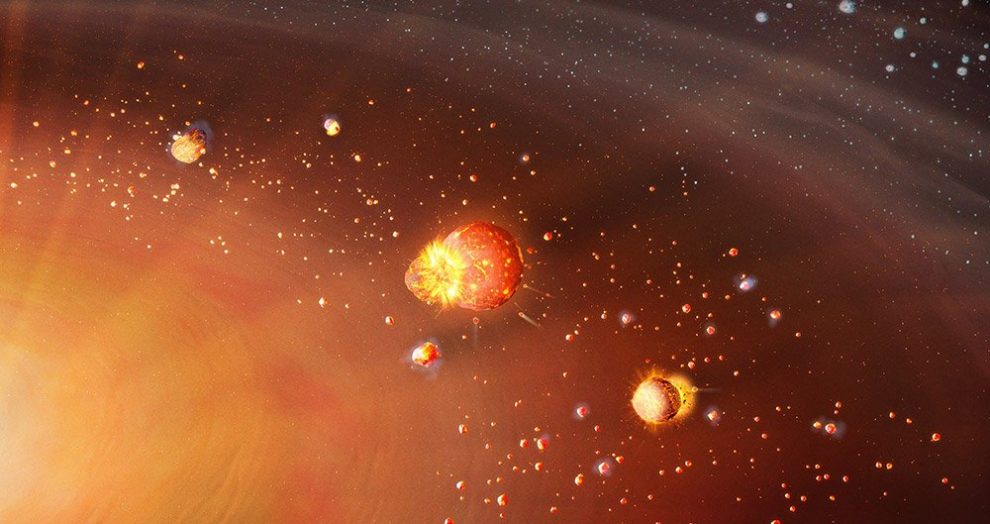

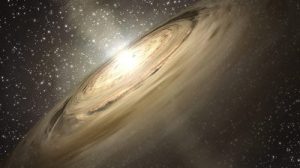

Gängiger Theorie nach sind alle Planeten des inneren Sonnensystems und die Kerne der äußeren Planeten durch Akkretion entstanden. Dabei ballten sich erst kleine Brocken zusammen und schufen so die rund 100 Kilometer großen Planetesimale, die dann durch Anziehung weiterer Brocken heranwuchsen. Besonders günstige Bedingungen für diese Akkretion herrschte wahrscheinlich im Gebiet der Schneelinie, der Zone eines Planetensystems, außerhalb der Wasser zu Eis wird.

Frühe Weichenstellung

Doch es gibt gleich mehrere Merkmale des Sonnensystems, die nur bedingt zu diesem Szenario passen: Zum einen zeigen Isotopenmessungen an Meteoriten und dem Sonnenwind, dass die Erde und die anderen inneren Planeten von der Zusammensetzung der Urwolke abweichen. Zum anderen ist unklar, warum die äußeren Planeten so viel wasserreicher sind als die an flüchtigen Stoffen stark verarmten inneren. Dies ließ sich bislang nur bedingt mit dem gängigen Modell der Planetenbildung vereinbaren.

Jetzt könnten Tim Lichtenberg von der University of Oxford und seine Kollegen eine Erklärung gefunden haben. Ihrem neuen Modell nach gehen diese Unterschiede schon auf die früheste Bildungsphase des Sonnensystems zurück – die Zeit, als die Planetesimale entstanden. Schon damals entstanden zwei zeitlich und räumlich getrennte Populationen von Planetenbausteinen. „Dies stellte die Weichen für zwei differierende Wege der Planetenbildung im inneren und äußeren Sonnensystem“, so die Forscher.