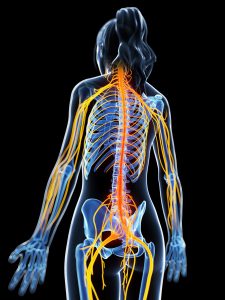

Um Schmerz zu verstehen, muss man das Rückenmark verstehen. Dieser Teil des zentralen Nervensystems gilt als die erste Schaltstelle auf dem Weg ins Gehirn. Auf der Suche nach möglichen Schmerztherapien rückt es damit immer mehr in den Fokus. Bis es soweit ist, muss man seine Rolle jedoch zunächst besser erforschen, insbesondere im Falle von Verletzungen.

Bislang nutzte man dazu vor allem Tests, die etwa prüften, wie beweglich oder berührungsempfindlich die Betroffenen sind. Das Problem: Sie sind recht ungenau. Sogenannte Biomarker könnten hier Abhilfe schaffen. Wie das genau aussehen kann, wie diese Kennzahlen die Forschung an Rückenmarksläsionen voranbringen und wie das Nervensystem aus dem Gleichgewicht geraten kann, erklärt Nikolaus Weiskopf im Interview. Er ist Leiter der Abteilung Neurophysik und Direktor Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften.

Herr Weiskopf, das Rückenmark gilt als zentral, wenn es um Schmerz geht. Warum weiß man bislang so wenig darüber?

Natürlich wissen wir schon einiges über das Rückenmark als einen Teil des zentralen Nervensystems. Aber es ist, so wie das Gehirn selbst, eben hochkomplex. Um es besser zu verstehen, müssen wir nicht-invasive Forschung am Menschen betreiben. Und die ist sehr schwierig. Denn das Rückenmark ist nur so dick wie ein Daumen. Mit den heutigen MRT-Methoden mit einer Auflösung von etwa einem Millimeter haben wir so im Querschnitt nur etwa 10 bis 15 Datenpunkte.

Außerdem sind das Rückenmark und sein Liquor ständig in Bewegung, durch die Atmung und den Herzschlag, aber auch durch die kleinen Bewegungen, die die Probanden mit dem Kopf und Nacken machen, selbst wenn sie sich bemühen, ruhig im MRT zu liegen. Das sind natürliche Störfaktoren, die das Bild verschlechtern.

In unserer Forschung in der Abteilung Neurophysik fokussieren wir uns also gar nicht auf den Schmerz an sich. Sondern mehr darauf, zunächst die Anatomie des Rückenmarks besser zu verstehen. In Kooperation mit Kollegen am Balgrist Uniklinik in Zürich untersuchen wir unter anderem Patienten mit Rückenmarksverletzungen. Das soll natürlich helfen, irgendwann solche Verletzungen und die damit einhergehenden Lähmungen zu behandeln. Aber auch, das Rückenmark als Ganzes zu verstehen. Bis dahin braucht es aber viele Zwischenschritte.

Wie sehen die aus?

Man muss zum Beispiel wissen, ob die verwendeten Behandlungsmethoden überhaupt wirken. Dazu braucht es Kennzahlen, sogenannte Marker. Momentan werden dafür in erster Linie klinische Verhaltenstests verwendet, bei denen man sich zum Beispiel anschaut, wie gut sich der Betroffene wieder bewegen kann, wie gut er Berührungen spürt oder ob er Schmerzen hat. Das Problem ist jedoch: Diese Tests sind relativ ungenau.

Wir beschäftigen uns daher mit der Magnetresonanztomographie, der MRT, und den viel direkteren Biomarkern, die den Zustand der Nervenfaserbündel nach einem Unfall anzeigen. Und zwar nicht nur an der Stelle, an der das Rückenmark geschädigt ist, sondern auch an anderer, etwa im Gehirn. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Personen mit Rückenmarksverletzungen häufig chronische Schmerzen entwickeln, selbst wenn die akute Verletzung verheilt ist.

Inwiefern?

Insgesamt weiß man zwar zu diesem Phänomen recht wenig. Nur soviel: Bei solch einem Unfall werden ja nicht nur wesentliche Leitungsbahnen durchtrennt. Es kommt zu einer ganzen Bandbreite von Veränderungen und es wird auch die gesamte Ordnung des zentralen Nervensystems gestört. Wenn beispielsweise die Balance im zentralen Nervensystem gestört wird, können schon normale Sinnesreize zu Schmerz führen. Um solche Effekte zu vermeiden, muss man bei Therapien auch sicherstellen, dass die regenerierten neuronalen Verbindungen richtig verschaltet werden, Unsere klinischen Kooperationspartner in Zürich arbeiten auch daran, diese Mechanismen besser zu verstehen.

Zurück zu den Biomarkern. Welche nutzen Sie hier?

Ein sehr aussagekräftiger ist zum Beispiel der hochaufgelöste Querschnitt des Rückenmarks. An dem kann man etwa die Querschnittsfläche messen – je mehr Axone, also Fasern, geschädigt sind, desto kleiner ist sie. Oder man kann am Querschnitt sehen, welche Teile der grauen oder die weißen Substanz im Rückenmark betroffen sind, was dann jeweils zu unterschiedlichen Ausfällen führt.

Neben den rein makroskopischen anatomischen Markern, schauen wir mit der sogenannten quantitativen MRT auch auf die Mikrostruktur des Gewebes. Die drückt sich wiederum etwa in der longitudinalen Relaxationszeit aus, die angibt, wie lange es dauert, dass die Spins im Gewebe, vor allem von Protonen im Wasser, nach einer Anregung mit einem Hochfrequenzpuls wieder in seinen Gleichgewichtszustand zurückzukehren.

Dadurch können wir wiederum auf Strukturen Rückschlüsse ziehen, die kleiner als ein Bildelement im MRT sind. Vor allem auf die weniger als einen Mikrometer dicken Fasern, die Axone, die von einer Isolierschicht, der Myelinscheide, umgeben sind. Grob kann man sagen: Je länger die longitudinale Relaxationszeit ist, desto dünner ist diese Schicht und desto mehr geschädigt sind die Fasern.

Was haben Sie hier bisher herausgefunden?

In einer aktuellen Studie, veröffentlicht in Science Advances, haben wir gerade herausgefunden, dass im Gehirn die oberflächliche weiße Substanz sehr viel Eisen enthält. Das Eisen ist notwendig, um die Myelinscheide, also die Isolierschicht um die Fasern, zu bilden. Der Eisengehalt sagt also indirekt etwas über die Faserdichte und –reife aus. Wir wollen nun in einer Folgestudie herausfinden, ob sich das auch aufs Rückenmark übertragen lässt. Und wir wollen sogenannte in-vivo-Marker entwickeln, bei denen wir etwa die Masse der relativen Myelinisierung und die Dicke von Fasern nutzen.

Wir erfahren so viel mehr über die Wichtigkeit der Fasern. Die spielen vor allem im Zusammenhang mit Krankheiten und Verletzungen eine entscheidende Rolle, weil sich hier das Gewebe sehr verändert. Gerade arbeiten wir zum Beispiel mit Martin Schwab und Armin Curt von der Uni Zürich daran, Rückenmarksverletzungen irgendwann heilen zu können. Martin Schwab war übrigens derjenige, der vor ungefähr 30 Jahren herausgefunden hat, warum man so gravierende Einschränkungen bei solchen Verletzungen im zentralen Nervensystem hat.

Schneidet man sich dagegen in den Finger, wachsen die Nervenfasern in der Regel nach und es entwickelt sich nach gewisser Zeit wieder ein Gefühl an der Fingerkuppe. Im zentralen Nervensystem passiert das nicht. Hier werden sogenannte No-Go-Antikörper gebildet, die das Nachwachsen der Nervenfasern verhindern. Schwab hat wiederum Antikörper entwickelt, die in den Liquor gespritzt werden und diese hemmenden No-Go-Antikörper neutralisieren sollen.

Im Moment ist man damit in der zweiten klinischen Testphase, um die Wirksamkeit der Behandlung zu bestimmen. Unsere quantitativen MRT-Marker, etwa der beschriebene Querschnitt des Rückenmarks, sind Teil der Studie und sollen weitere Informationen zur Wirksamkeit liefern. In den vergangenen Jahren haben wir uns auch darauf konzentriert, diese neuen quantitativen MRT Methoden in der klinischen Forschung und langfristig in der Praxis zu etablieren. Denn daran hapert es oft: Es gibt zwar tolle Methoden aus der Forschung, die an spezialisierten Zentren angewendet werden, aber die kommen häufig erst sehr spät bei den Patienten an.

Wenn sich das Rückenmark so schwer untersuchen lässt – wie gehen Sie dann vor?

Um die sehr feinen Strukturen und auch funktionellen Aktivitätssignale im Rückenmark messen zu können, brauchen wir ein hohes sogenanntes Signal-zu-Rauschen-Verhältnis, durch das sich die eigentlichen Messwerte klar von den Störfaktoren unterscheiden lassen. Dazu nutzen wir vor allem unseren neuen 7-Tesla-MRT mit seinem extrem starken Magnetfeld. Aber auch besondere Hochfrequenz-Spulen, die die Radiowellen senden und empfangen.

Unsere neuen Spulen kommen möglichst nah an die Wirbelsäule, also an das Rückenmark, ran, sodass sie mehr nützliche und weniger störende Signale aufzeichnen. Und wir messen mit bis zu 32 Spulen gleichzeitig. Das erhöht wiederum das Verhältnis zwischen Nutz- und Störsignalen und verkürzt die Messzeit enorm. Die Probanden müssen also nicht so lange im Scanner liegen und es sinkt die Gefahr, dass sie sich bewegen.

Natürlich müssen wir hier wieder mit anderen Herausforderungen kämpfen, zum Beispiel, dass die Signale unterschiedlich stark empfangen werden, je nachdem wie nah der Abschnitt des Rückenmarks an der jeweiligen Spule liegt. Es sind also die vielen kleinen, scheinbar ganz praktischen Schritte, die wir erst gehen müssen, um irgendwann zu verstehen, wie das komplexe Signal „Schmerz“ mit Gehirn und Rückenmark zusammenhängt.