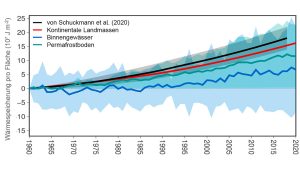

Unterschätzte Wärmeschlucker: Nach den Weltmeeren sind irdischen Landmassen der größte Wärmespeicher unseres Planeten. Sie haben seit 1960 die enorme Energiemenge von 23,8 Trilliarden Joule an zusätzlicher Wärme aufgenommen, wie Forschende jetzt ermittelt haben. Rund 90 Prozent dieser Wärme werden in den oberen 300 Metern des Untergrunds gespeichert, der Rest wird größtenteils vom Permafrost absorbiert und verursacht sein Auftauen. Die Analysen zeigen auch, dass der Untergrund heute 20-mal mehr Wärme pro Jahr aufnimmt als noch vor 60 Jahren.

Unser Planet leidet an Überhitzung: Die Erde nimmt inzwischen deutlich mehr Energie auf als sie ans All abgeben kann. Der anthropogene Treibhauseffekt sorgt dafür, dass vermehrt Wärme im Erdsystem gefangen bleibt. Den mit knapp 90 Prozent größten Teil dieser überschüssigen Wärmeenergie schlucken die Ozeane. Allein im Jahr 2022 haben die oberen 2.000 Meter der Weltmeere dadurch rund 25 Trilliarden Joule an zusätzlicher Energie aufgenommen – neue Wärmerekorde sind die Folge.

Speicherkapazität kontinentaler Landmassen im Blick

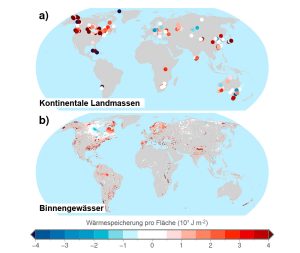

Doch auch die Landmassen der Erde nehmen Teile der überschüssigen Hitze auf. Schätzungen zufolge absorbieren die Kontinente rund fünf bis sechs Prozent der von der Sonne eingestrahlten Wärme. Sie stehen damit an zweiter Stelle der irdischen Wärmespeicher. Aber wie hoch genau die Wärmeaufnahme der Landmassen inklusive der Binnengewässer ist und wie sich diese Wärme innerhalb dieses Erdsystems verteilt, war bisher unklar. Dies haben nun Forschende um Francisco José Cuesta-Valero vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig genauer ermittelt.

Für ihre Studie werteten sie neben Klimadaten auch Temperaturprofile des kontinentalen Untergrunds, zum Wärmefluss und zur Temperatur von Binnengewässern aus. Auch Messdaten aus dem Permafrost flossen in die modellgestützten Berechnungen ein. Das Team ermittelte dabei die aufgenommenen Energiemengen in der Zeit von 1960 bis 2020. „Die Verwendung von Modellen ermöglichte es, den Mangel an Beobachtungen in vielen Seen und in der Arktis auszugleichen und die Unsicherheiten aufgrund der begrenzten Anzahl von Beobachtungen besser einzuschätzen“, erklärt Cuesta-Valero.