Das Treibhausgas CO2 einfach in den Untergrund pumpen und vergessen – das klingt verlockend und nach einer scheinbar perfekten Lösung für das Klimaschutz-Problem. Doch wie fast alle CCS-Methoden steht auch die In-Situ-Mineralisierung erst am Anfang. Dadurch sind auch die möglichen Nebenwirkungen und Risiken dieses Verfahrens erst in Teilen erforscht.

Risiko für Gaslecks gering

Die ersten Ergebnisse der Pilotprojekte sind jedoch vielversprechend. Anders als bei der Speicherung von gasförmigem Kohlendioxid in unterirdischen Kavernen ist beispielsweise das Risiko für unkontrollierte CO2-Austritte und Lecks gering. Denn vor allem das in Wasser gelöste CO2 wird sehr schnell durch chemische Reaktionen gebunden, so dass sich im Untergrund keine größeren Gasmengen ansammeln, die durch Risse oder Spalten entweichen könnten. „Außerdem ist das mit dem CO2 angereicherte Wasser schwerer als normales, was das Risiko der CO2-Freisetzung an der Oberfläche minimiert“, erklärt Sandra Snæbjörnsdóttir vom Carbfix-Projekt.

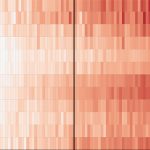

In der Pilotanlage auf Island wird das in den Untergrund gepumpten Kohlendioxid akribisch überwacht: Alle Pumpen und Leitungen an der Oberfläche sind mit CO2-Detektoren versehen. In den Bohrlöchern liefern regelmäßig angebrachte Drucksensoren Informationen über den Zustand der im Untergrundgestein zirkulierenden Lösung. „Jede Bildung von Gasblasen erzeugt eine Abweichung im Druck, die sofortiges Eingreifen nach sich zieht“, heißt es bei Carbfix. Zusätzlich liefern auch Leitfähigkeits-Sensoren Daten aus der Tiefe. Bisher sei es jedoch zu keinen unkontrollierten Gasentwicklungen gekommen.

Wie gefährdet ist das Grundwasser?

Eine weitere Sorge bei der CO2-Speicherung im Untergrund ist die Kontamination des Grundwassers: Weil das gelöste CO2 das eingeleitete Wasser sauer macht, lösen sich nicht nur Calcium und die für die Carbonatisierung erwünschten Elemente aus dem Untergrundgestein, sondern auch potenziell giftige Metalle. „Dazu gehören vor allem Nickel, Aluminium und Chrom, aber auch andere Metalle wie Eisen und Mangan können in hoher Konzentration für Bioorganismen toxisch werden“, so Snæbjörnsdóttir und ihre Kollegen.