Überraschende Entdeckung: Der Große Rote Fleck des Jupiters ist weniger stabil und langlebig als bisher angenommen. Denn die frühesten astronomischen Beobachtungen sahen nicht ihn, sondern einen Vorgänger. Zwischen beiden klaffte zudem eine 118 Jahre dauernde „fleckenlose“ Lücke, wie Astronomen herausgefunden haben. Der aktuelle Große Rote Fleck ist daher erst 193 Jahre alt. Das wirft auch neues Licht auf jüngste Veränderungen des Sturmovals: Möglicherweise kündigt sein Schrumpfen die Auflösung des jovianischen Super-Sturms an.

Der Große Rote Fleck des Jupiter ist der größte Wirbelsturm unseres Sonnensystems und das auffallendste Merkmal des Gasriesen. Schon vor gut 350 Jahren – so dachte man bisher – beobachteten und beschrieben Astronomen dieses durch eine photochemische Reaktion rot gefärbte Sturmoval. Der Große Rote Fleck galt daher als extrem beständig und konstant – auch wenn der jovianische Wirbelsturm seit einigen Jahren immer runder und kleiner geworden ist.

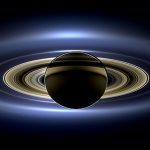

Cassini war der erste

Doch wie lange es den Großen Roten Fleck schon gibt, wie langlebig er ist und wie er einst entstand, ist bis heute ein Rätsel. Den astronomischen Aufzeichnungen zufolge muss der Jupiter aber schon im 17. Jahrhundert einen auffallenden, dunkel gefärbten Fleck gezeigt haben. Zu den ersten, die dieses „permanenter Fleck“ getaufte Jupitermerkmal im Jahr 1665 beschrieben, gehörte der italienische Astronom Giovanni Cassini. Auch in den Folgejahren berichteten Forscher immer wieder von diesem großen, ovalen Fleck und zeichneten ihn.

„Bisher ist jedoch nicht klar, ob das von Giovanni Cassini im Jahr 1665 bis 1713 beschriebene dunkle Oval wirklich der Große Rote Fleck war“, erklären Agustín Sánchez-Lavega von der Universität des Baskenlandes in Bilbao und seine Kollegen. Deshalb haben sie nun alle historischen Beschreibungen, Zeichnungen und Fotografien im Detail ausgewertet und in Bezug auf Größe, Form, Fläche und Bewegungen verglichen.

„Fleckenlose“ Lücke in den Aufzeichnungen

Das Ergebnis: Bis 1713 taucht der „permanente Fleck“ in den meisten frühen Bildern und Beschreibungen des Jupiters auf. Dabei scheint die dargestellte Größe dieses Flecks mit der Zeit stetig abzunehmen. Doch ab dann fehlt der Fleck plötzlich in den Beobachtungen, „Zwischen 1713 und 1831 gibt es keine Berichte oder anderen Anzeichen für die Präsenz des Sturmflecks – 118 Jahre lang nicht“, berichten Sánchez-Lavega und sein Team.

Selbst renommierte Astronomen wie Charles Messier oder William Herschel, die den Jupiter in dieser Zeit beobachteten, zeichneten zwar Sturmbänder und einige kleinere Flecken, aber keinen Sturmfleck in der Breitenzone, in der zuvor der permanente Fleck aufgetreten war. „Angesichts des eher kleinen Durchmessers des permanenten Flecks in den Zeichnungen von 1672 bis 1692 rührt diese Beobachtungslücke am wahrscheinlichsten daher, dass der Fleck während dieser Zeit verschwunden war“, schreiben die Astronomen.

Großer Roter Fleck erst seit 1831

Erst im Jahr 1831 zeigen die historischen Zeichnungen wieder ein auffallendes Sturm-Oval. Dieses war den historischen Zeichnungen zufolge bereits klar abgegrenzt und von einem dunklen elliptischen Ring umgeben. „Der aktuelle Große Rote Fleck existiert demnach erst seit 193 Jahren“, schreiben Sánchez-Lavega und sein Team. Dieses neu entstandene Sturm-Oval wurde in den Folgejahren immer rötlicher und entwickelte in der Zeit um 1872 bis 1876 auch seine helle, an einem Ende stärker ausgezogene Randzone.

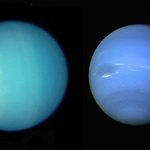

Mithilfe von Computersimulationen haben Sánchez-Lavega und sein Team als nächstes rekonstruiert, wie sich der Große Rote Fleck damals gebildet haben könnte. Dies ergab: Anders als auf dem Saturn reichen antizyklonische Superstürme oder verschmelzende Antizyklone nicht aus, um einen Wirbelsturm von der Größe des Großen Roten Flecks zu bilden. Stattdessen gaben die starken Scherwinde zwischen den angrenzenden Sturmbändern des Jupiters wahrscheinlich den Anstoß für die Bildung des gigantischen Sturmovals.

Solche Scherwinde entstehen, weil die Gase nördlich des Großen Roten Flecks mit mehr als 50 Meter pro Sekunde in westliche Richtung rasen, südlich davon mit 40 Meter pro Sekunde Richtung Osten. In der Grenzzone erzeugt dies Turbulenzen, durch die sich flache, langgestreckte ovale Sturmzellen bilden können, wie das Team erklärt. Wenn sich diese Sturmzellen zusammenziehen und dadurch ihre interne Strömung beschleunigen, bleiben sie der neuen Simulation zufolge stabil genug, um einen langlebigen Wirbelsturm von der Größe und Form des Großen Flecks zu bilden.

Löst sich der Große Rote Fleck auf?

Seit 1831 ist der gigantische jovianische Wirbelsturm dauerhaft präsent – aber nicht unverändert geblieben. Um Vergleich zu früher ist der Große Rote Fleck deutlich weniger elliptisch und kleiner geworden. 1879 hatte er noch eine Länge von 39.000 Kilometern, heute ist er nur noch rund 14.000 Kilometer groß und fast kreisrund, wie die Astronomen erklären. Doch was bedeutet dies für die Zukunft des Großen Roten Flecks?

„Der Große Rote Fleck ist seither geschrumpft und hat dabei seine Rotationsgeschwindigkeit weiter erhöht“, erklären Sánchez-Lavega und seine Kollegen. „Er hat dadurch an Kohärenz und Kompaktheit gewonnen und ist runder geworden.“ Das wirft die Frage auf, wie klein der Wirbelsturm werden kann, ohne sich aufzulösen – wie einst sein Vorgänger, der von Cassini beobachtete permanente Fleck.

Ob der Große Rote Fleck irgendwann auch wieder ganz verschwinden könnte, wollen Sánchez-Lavega und sein Team nun durch weitere Simulationen zu klären versuchen. Im Speziellen wollen sie herausfinden, ob es eine Größen-Untergrenze gibt, ab der ein solcher Dauer-Wirbelsturm instabil wird. (Geophysical Research Letters, 2024; doi: 10.1029/2024GL108993)

Quelle: American Geophysical Union, University of the Basque Country (UPV/EHU)