Auf die Lage kommt es an: Die Doppelstrang-Struktur unserer DNA spielt eine Rolle für die Krebsentwicklung. Denn welche Mutationen eine Tumorzelle entwickelt und behält, hängt auch davon ab, welcher der beiden DNA-Stränge jeweils geschädigt ist, wie Forscher in „Nature“ berichten. Demnach entwickeln die beiden Erbgutstränge zwar etwa gleich oft Defekte und Mutationen, die Schäden werden jedoch unterschiedlich gut repariert.

Das Erbgut in Tumorzellen unterscheidet sich von dem in gesunden Zellen. Mit der Zeit, oft über Jahrzehnte, haben sich darin vielfältige DNA-Schäden und Mutationen angehäuft. In der Summe beeinflussen diese Genomveränderungen den Stoffwechsel und die Funktion der Zellen, blockieren die normalen Kontroll- und Selbstzerstörungsmechanismen und führen dazu, dass sich die entarteten Zellen unkontrolliert weiter vermehren – es entsteht ein Krebstumor. Je nach Krebstyp weisen die Tumorzellen dabei ein spezielles Mutationsmuster auf.

Mutations-Mix im Tumor

Doch es gibt noch einen weiteren Faktor: Für Tumortyp und Krebsentwicklung kann es möglicherweise eine Rolle spielen, auf welchem der beiden komplementären DNA-Stränge eine Mutation oder ein Schaden sitzt. „Es gibt zwar eine elegante Symmetrie in der Struktur und Replikation der DNA, bei der jeder der beiden Einzelstränge als Vorlage für die Synthese neuer Tochterstränge dient“, erklären Craig Anderson von der University of Edinburgh und seine Kollegen. Aber nicht immer laufen Kopier-, Ablese- und Reparaturprozesse an diesen DNA-Strängen symmetrisch ab.

So bauen spezielle Reparatur-Enzyme – sogenannte Transläsions-Polymerasen – an geschädigten Stellen nach dem Zufallsprinzip neue Bausteine ein oder überspringen die defekte Position. Dabei können die Einzelstränge verschieden behandelt werden. Bei jeder weiteren Zellteilung kann zudem der DNA-Schaden auf unterschiedliche Weise an die Tochterzellen weitergegeben oder wieder repariert werden, so dass die einzelnen Krebszellen verschiedene Mutationen entwickeln.

Chemisch induzierte DNA-Modifikationen

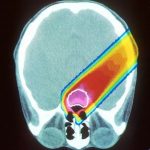

Wie sich diese asymmetrischen Prozesse auf das Mutationsmuster der Krebszellen auswirken, haben Anderson und sein Team nun genauer untersucht. Insbesondere wollten sie klären, ob es für die Mutationsrate einer Krebszelle eine Rolle spielt, welcher der beiden DNA-Stränge geschädigt wird. Dafür verursachten sie absichtlich DNA-Defekte in den Leberzellen von Mäusen, indem sie den Tieren die erbgutschädigende Chemikalie Diethylnitrosamin verabreichten. Diese Substanz bindet stabil an eine der vier Basen der DNA und verhindert so, dass diese beim Kopieren des Erbguts richtig erkannt wird.

Die Mäuse entwickelten daraufhin Leberkrebs. Die Forschenden untersuchten die Genome von insgesamt 237 Tumoren von 98 dieser Mäuse und analysierten dabei über sieben Millionen einzelne Mutationen in den Krebszellen.

Mutationszahl relativ symmetrisch verteilt

Entgegen ihrer Erwartung fanden Anderson und seine Kollegen in den Mäusen keine signifikanten Unterschiede in den Mutationsraten beider Stränge der DNA. Die beiden Seiten des Erbguts wiesen demnach gleich häufig Defekte und Mutationen auf. Obwohl die beiden Stränge wegen ihrer entgegengesetzten Laufrichtung beim Kopieren auf unterschiedliche Weise hergestellt werden, sind in beiden Fällen offenbar dieselben Mechanismen zur Schadensumgehung an beschädigten Passagen aktiv, schließen die Forschenden.

Das Ergebnis überrascht, weil es im Gegensatz zu den Befunden früherer Studien steht. Diese hatten gezeigt, dass DNA-Schäden, die durch UV-Licht entstanden sind, durchaus zu asymmetrischen Mutationen auf den beiden Strängen führen. Verglichen mit den durch Chemikalien verursachten, eher punktuellen Mutationen, sind die DNA-Defekte durch UV-Licht jedoch deutlich größer.

Die Befunde von Anderson und seinen Kollegen zeigen nun, dass kleinere DNA-Schäden dieselben Folgen auf beiden Strängen haben, weil sie jeweils nach demselben Prinzip behandelt werden. Das gilt beispielsweise für Defekte und Mutationen, die durch die Chemikalien im Tabakrauch oder durch bestimmte Krebsmedikamente ausgelöst werden.

Reparatur bewirkt dennoch eine Asymmetrie

Trotzdem gibt es auch Unterschiede, wie das Team feststellte. Wie viele Mutationen sich in einem Tumor anhäufen, hängt demnach auch davon ab, wie gut die jeweiligen DNA-Defekte für die Reparaturmaschinen der Zelle zugänglich sind – und das wird wiederum davon beeinflusst, auf welchem Einzelstrang sie liegen und wie oft ihre Abschnitte abgelesen werden. Dadurch verläuft die Reparatur bei kleineren DNA-Schäden nicht symmetrisch, die Schäden bleiben unterschiedlich lange bestehen und es entwickeln sich schließlich doch abweichende Mutationsmuster, so das Team.

Die Doppelstrang-Struktur der DNA beeinflusst demnach, was für Mutationen sich in den Krebszellen eines Tumors anhäufen, und bestimmt so das Tumorwachstum mit. „Unsere Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie Strang-asymmetrische Mechanismen der Entstehung, Toleranz und Reparatur von DNA-Schäden die Entwicklung des Krebsgenoms beeinflussen“, fasst Co-Seniorautor Duncan Odom von der University of Cambridge zusammen. (Nature 2024, doi: 10.1038/s41586-024-07490-1)

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum