Ungleiche Anatomie: Die Gehirne von Männern und Frauen sind morphologisch doch nicht gleich – sie weisen in einigen Arealen deutliche Unterschiede in der Feinstruktur auf, wie neue Tests ergeben haben. Diese Gehirnregionen stehen zudem im Zusammenhang mit psychischen und neurologischen Erkrankungen wie Depressionen oder ADHS. Die nun entdeckten anatomischen Unterschiede könnten damit erklären, warum diese Krankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich häufig auftreten.

Manche Verhaltensstörungen sowie neurologischen und psychischen Erkrankungen treten bei Männern und Frauen unterschiedlich häufig auf. Beispielsweise leiden Frauen häufiger unter Angststörungen und Depressionen und entwickeln bei der Einnahme von Medikamenten wie Antidepressiva häufiger Nebenwirkungen. Männer entwickeln hingegen zum Beispiel häufiger Autismus, ADHS und soziale Verhaltensstörungen.

Warum das so ist, ist bislang nicht genau bekannt – unter anderem, weil in der Vergangenheit überwiegend männliche Testpersonen und -tiere in Studien einbezogen wurden. Aber auch weil frühere Studien teils widersprüchliche Ergebnisse lieferten. Tierversuche und KI-Analysen legen jedoch nahe, dass sich einige Hirnstrukturen bei Männern und Frauen hinsichtlich ihrer Größe sowie der Anzahl und Dichte der jeweiligen Zelltypen unterscheiden könnten.

Gehirnscans im Vergleich

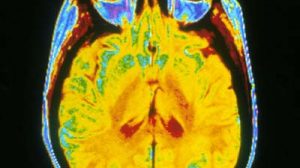

Ein Forschungsteam um Diliana Pecheva von der University of California in San Diego hat nun abermals untersucht, ob es strukturelle Unterschiede im Aufbau unserer Gehirne gibt. Dafür werteten sie Aufnahmen einer speziellen Magnetresonanz-Tomografie von 1.065 jungen Erwachsenen aus und suchten darin nach geschlechtsspezifischen Abweichungen.

Die verwendete diffusionsgewichtete MRT-Methode (dMRT) basiert auf der Verteilung und Dichte von Wassermolekülen innerhalb der Gewebe und erlaubt nicht nur Rückschlüsse auf die Größe einzelner Hirnareale, sondern auch auf Größe, Form und Zahl der verschiedenen Zelltypen im Gehirn. Diese Hirnscans verglichen die Forschenden zudem mit den Ergebnissen eines Standardtests auf psychische Erkrankungen, den alle Probanden absolvierten.

Strukturelle Unterschiede entdeckt

Das Ergebnis: Tatsächlich fanden Pecheva und ihre Kollegen deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der zellulären Mikrostruktur unseres Gehirns. Demnach haben Frauen nicht nur einen höheren Anteil grauer Hirnsubstanz. Insbesondere Hirnareale der grauen Substanz, die den Tests zufolge mit mentalen Erkrankungen in Zusammenhang stehen, wiesen zudem strukturelle Unterschiede im Feinaufbau auf, wie das Team berichtet. Dazu gehörten der Nucleus caudatus, der Nucleus accumbens, der Hirnstamm sowie insbesondere der Thalamus, der Hippocampus und die Amygdala.

Diese Hirnregionen besitzen bekanntermaßen viele Rezeptoren für männliche Geschlechtshormone und können daher durch diese beeinflusst werden. „Es ist möglich, dass Testosteron direkt auf Astrozyten einwirkt und deren Struktur und Funktion beeinflusst“, schreiben Pecheva und ihre Kollegen. Weil das Gehirn männlicher Personen einer höheren Testosterondosis ausgesetzt ist, könnte dies erklären, warum sich die Feinstruktur dieser Hirnbereiche bei Männern und Frauen unterscheidet.

Basis für weitere Studien

Die Beobachtungen könnten aber auch erklären, warum manche psychischen Erkrankungen bei Frauen häufiger auftreten als bei Männern und umgekehrt. „Diese Studie könnte Aufschluss über die Mechanismen geben, die diesen Verhaltensunterschieden und den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Anfälligkeit von Männern und Frauen für unterschiedliche psychische Probleme zugrunde liegen“, so die Forschenden.

Mit dem Wissen um die anatomischen Zusammenhänge könnten künftig geschlechtsspezifische Behandlungen für diese Symptome entwickelt werden. In Folgestudien mit einer größeren Probandenzahl sollen dafür mit der dMRT-Technik zunächst weitere Gehirnregionen genauer erforscht werden. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024; doi: 10.1073/pnas.2403212121)

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)