Ins Gesicht geschrieben? Längst ist klar, dass die Gesichtszüge eines Menschen nicht seine Persönlichkeit widerspiegeln. Dennoch führt dieser verbreitete Irrglaube noch immer zu fatalen Fehleinschätzungen in Politik, Wirtschaft und Justiz, warnen US-Forscher. Der „Face-ism“ beeinflusst Wahlentscheidungen, die Postenvergabe in Unternehmen sowie die Beurteilung von potenziellen Kriminellen.

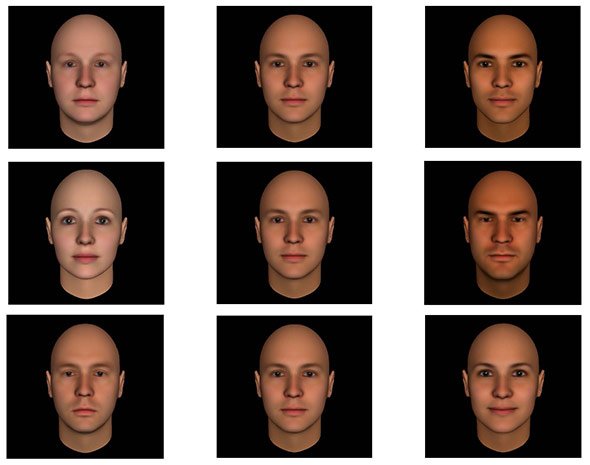

Der Charakter eines Menschen lässt sich an seinem Gesicht ablesen – das glauben jedenfalls die meisten. So gilt ein Mensch mit kantigem Kinn und breiten Gesichtszügen als durchsetzungsfähig, kleine, eng stehende Augen und schmale Lippen werden dagegen eher als unehrlich, verschlagen wahrgenommen. Interessanterweise verbinden schon Kinder bestimmte Gesichtszüge mit Persönlichkeitsmerkmalen: Sie wählten aus Portraits von Unbekannten immer einen ähnlichen Typ als Kapitän für ihr Spielschiff aus – weil er kompetent aussah.

Wer „kompetent“ aussieht, hat mehr Erfolg

Dummerweise kann unsere Mimik zwar durchaus ein Indikator unseres Wesens sein, unsere bloßen Gesichtszüge aber sind es keineswegs, wie Christopher Olivola von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh und seine Kollegen erklären. „Das ist längst widerlegt worden“, betonen sie. Dennoch hält sich der Glaube an das Gesicht als Indikator der Persönlichkeit hartnäckig. Welche Folgen dies für unser gesellschaftliches Leben hat, dafür haben die Forscher nun mehrere Beispiele zusammengetragen.

So belegen Analysen, dass Manager, die einfach nur kompetent aussehen, eher auf den Führungsposten großer Unternehmen landen – selbst wenn ihre Leistungen keineswegs besser sind als die ihrer weniger kompetent aussehenden Rivalen. „Dieses nur auf dem Gesicht beruhende Vorurteil ist sogar so stark, dass unter den CEOs der Fortune500-Unternehmen mehr Manager mit vermeintlich typisch kompetenten Gesichtszügen sitzen als irgendwo sonst“, erklären Olivola und seine Kollegen. Ähnliches gelte auch für das Militär, in dem dominant aussehende Personen schneller und weiter aufsteigen als äußerlich weniger dominante Typen.

Wahlentscheid nach Aussehen

Noch dramatischer und folgenreicher ist dieser unbegründete „Face-ism“ in Politik und Rechtsprechung, wie die Forscher berichten. So belegen Studien, dass weibliche Politikerinnen bei konservativen Wählern mehr Chancen haben, wenn ihr Gesicht eher feminin ist. Bei männlichen Politikern bringt dagegen ein entschlossen und kompetent aussehendes Gesicht mehr Wählerstimmen. Wer zwar kompetent ist, aber nicht danach aussieht, hat dagegen kaum Chancen.

Interessanterweise belegen Experimente auch einen weiteren Zusammenhang: Je politisch informierter ein Wähler ist, desto weniger neigt er dazu, nur nach Augenschein abzustimmen. Und auch die Justiz ist alles andere als blind für das Aussehen von Angeklagten: Personen, die rein äußerlich dem Stereotyp des nicht Vertrauenswürdigen, Unehrlichen entsprechen, werden überdurchschnittlich häufig verurteilt und erhalten oft ein höheres Strafmaß, wie die Forscher berichten.

Information hilft gegen „Face-ism“

„Das Ganze wäre weniger besorgniserregend, wenn das Gesicht tatsächlich ein starker und verlässlicher Anzeiger für die Persönlichkeit wäre“, konstatieren Olivola und seine Kollegen. Unglücklicherweise sprechen aber alle bisherigen Erkenntnisse dagegen. Weil sich dieser „Face-ism“ dennoch hartnäckig hält, führt dies häufig zu Entscheidungen, die aus diesem instinktiven Gefühl heraus erfolgen, statt auf Basis von Fakten und Wissen.

Nach Ansicht der Forscher ist es daher enorm wichtig, dass Forscher und Entscheider mehr dafür tun, dem verzerrenden Einfluss von Gesichtszügen entgegenzuwirken. Zumindest in einigen Bereichen wie in der Politik könnte schon eine einfache Maßnahme helfen: mehr Information. Denn Studien zeigen, dass besser informierte Menschen sich weniger vom bloßen Augenschein leiten lassen, wie die Forscher berichten. In der Justiz allerdings sieht es weniger eindeutig aus: „Wie Justitia tatsächlich blind gemacht werden kann, bleibt vorerst noch im Unklaren“, so Olivola und seine Kollegen. Hier bestehe noch einiges an Forschungsbedarf. (Trends in Cognitive Sciences, 2014; doi: 10.1016/j.tics.2014.09.007)

(Cell Press, 22.10.2014 – NPO)