Vom Strom zum Lichtstrahl: In Glasfaserkabeln fließen gewaltige digitale Datenmengen um die Welt. Bevor sie mit Hochgeschwindigkeit übertragen werden können, müssen diese Daten jedoch erst aus elektrischen Signalen in optische umgewandelt werden. Karlsruher Wissenschaftler haben nun im Fachmagazin „Nature Photonics“ ein Bauteil vorgestellt, das 40 Milliarden Bits pro Sekunde umwandeln kann und dabei kleiner ist als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Datenwandler dieser Art könnten den Forschern zufolge nicht nur die Datenübertragung beschleunigen, sondern auch Energie sparen.

Glasfaserkabel bilden die Grundlage moderner Datenübertragung. Dank optischer Signale laufen Daten in solchen Leitungen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit um den Erdball. Aber auch zwischen elektronischen Chips könnten optische Signale digitale Informationen schneller und energieeffizienter übermitteln. Die elektrischen Signale müssen dazu jedoch erst einmal in optische Signale umgewandelt werden. Dazu bedarf es jedoch schneller und möglichst kleiner „Umschaltstationen“. Der elektrooptische Wandler, den Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nun entwickelt haben, könnte eine genau solche Option bieten.

Weniger als Haaresbreite

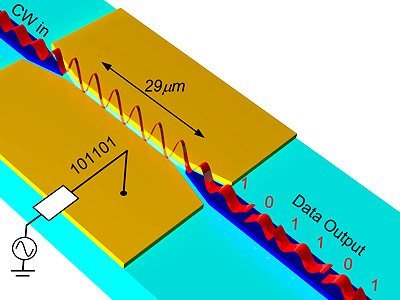

Der neue elektrooptische Wandler besteht aus zwei Goldelektroden, die parallel zueinander angeordnet sind und nur etwa 29 Mikrometer lang sind. Der Abstand zwischen den beiden Elektroden ist ein winziger Spalt von nur einem Zehntel Mikrometer Breite. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa dreimal so breit wie der ganze Aufbau zusammen. An den Elektroden liegt eine Spannung an, deren Takt der digitalen Information entspricht. Das Licht wird durch zwei Silizium-Leiter durch den Spalt zwischen den Elektroden geleitet.

Hier geschieht die tatsächliche Modulation des Lichtstrahls: Der Spalt ist mit einem Kunststoff gefüllt, dessen Brechungsindex sich mit angelegter Spannung ändert. „Ein kontinuierlicher Lichtstrahl aus dem Leiter regt im Spalt elektromagnetische Oberflächenwellen, sogenannte Oberflächen-Plasmonen an“, erklärt Argishti Melikyan vom KIT, Erstautor der Veröffentlichung. „Durch die am Kunststoff anliegende Spannung werden die Oberflächenwellen moduliert.“ Diese veränderten Oberflächenwellen beeinflussen die Phase des Lichtstrahls. Digitale Informationen lassen sich so über die elektrische Spannung an den Elektroden in ein optisches Medium übertragen.