Konvergenter Riesenwuchs: Die pflanzenfressenden Langhalssaurier entwickelten ihren Gigantismus in gleich 36 verschiedenen Stammeslinien – deutlich mehr als gedacht. Unabhängig voneinander überschritten diese Dinosaurier die Schwelle zum Riesenwuchs, als der Superkontinent Pangäa auseinanderbrach. Dabei gab es jedoch trotz des gemeinsamen Grundbauplans kein einheitliches „Patentrezept“ für diese Größten unter den Großen, wie ein US-Paläontologe in „Current Biology“ berichtet.

Ob Titanosaurus, Brachiosaurus oder Dreadnoughtus: Einige Vertreter der Sauropoden wurden bis zu 30 Meter lang und rund 70 Tonnen schwer. Diese langhalsigen pflanzenfressenden Dinosaurier

waren damit die größten Landtiere, die je auf der Erde gelebt haben. Gängiger Annahme nach begünstigte ein Zusammentreffen mehrerer biologischer Merkmale die konvergente Entwicklung dieses Riesenwuchses in einigen Sauropodenlinien, darunter die Warmblütigkeit, eine hohe Wachstumsrate, leichte Knochen, Luftsäcke und ein kleiner Kopf.

36-mal unabhängig voneinander entwickelt

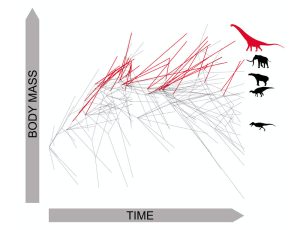

Doch auch viele nicht-gigantische Sauropoden besaßen ähnliche Merkmale. Warum wurden sie nicht auch zu Riesen? Wie weit verbreitet der Gigantismus bei den Sauropoden war und wann er sich entwickelte, enthüllt nun eine Analyse von Michael D’Emic von der Adelphi University in New York. Er hat dafür Messdaten von hunderten fossiler Sauropoden-Knochen zusammengetragen und sie mithilfe von statistischen und phylogenetischen Methoden neu ausgewertet. Dies ermöglichte es dem Paläontologen, die Körpermasse und Stammbaum-Position von fast 200 Sauropodenarten zu rekonstruieren.

Das Ergebnis: Im Laufe von rund 100 Millionen Jahren haben demnach gleich 36 verschiedene Sauropodenlinien unabhängig voneinander einen Riesenwuchs entwickelt. Sie alle überschritten eine Körpermasse von gut 20 Tonnen, die bei Säugetieren als die maximal erreichbare gilt. „Es wurde schon vorher angenommen, dass sich die außergewöhnliche Größe der Sauropoden in ihrer Evolution mehrfach unabhängig voneinander entwickelt hat“, sagt D’Emic. „Aber die neue Analyse belegt nun, dass dies weit häufiger geschah als gedacht.“