Nanodrähte können LEDs farbenreicher, Solarzellen effizienter oder Rechner schneller machen. Vorausgesetzt, die winzigen Halbleiter wandeln elektrische Energie und Licht bei geeigneten Wellenlängen ineinander um. Forschern am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) ist es gelungen, Nanodrähte zu fertigen, deren Arbeits-Wellenlänge sich über einen großen Bereich frei wählen lässt – und zwar einzig über die Struktur der Hülle. Maßgeschneiderte Nanodrähte könnten verschiedene Funktionen in einem optoelektronischen Bauteil übernehmen. Das macht die Bauteile leistungsfähiger, günstiger und einfacher zu integrieren, wie das Team in der Fachzeitschrift Nature Communications berichtet.

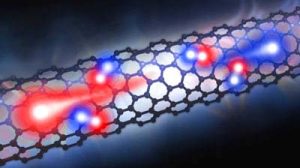

Nanodrähte sind Alleskönner. Sie sind als kleinste Bausteine für miniaturisierte photonische und elektronische Bauteile der Nanotechnologie einsetzbar. Dazu gehören optische Verschaltungen auf Chips, neuartige Sensoren, LEDs, Solarzellen oder auch innovative Quantentechnologien. Freistehende Nanodrähte machen neuere Halbleitertechnologien erst kompatibel zu den herkömmlichen Technologien auf Silizium-Basis. Weil die Kontaktfläche zum Silizium-Träger sehr klein ist, überwinden sie typische Schwierigkeiten beim Verbinden verschiedenartiger Materialien.

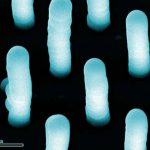

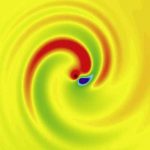

Für ihre mehrjährige Studie züchteten die Forscher in Dresden zunächst Nanodrähte aus dem Halbleiter-Material Galliumarsenid auf Silizium-Trägern. Im nächsten Schritt umhüllten sie die hauchdünnen Drähte mit einer weiteren Materialschicht, der sie zusätzlich Indium beimischten. Ihr Ziel: Durch die ungleiche Kristallstruktur der Materialien wollten sie im Drahtkern eine mechanische Verspannung provozieren, welche die elektronischen Eigenschaften von Galliumarsenid verändert. So verkleinert sich die Bandlücke des Halbleiters und die Elektronen werden beweglicher. Um diesen Effekt zu verstärken, gaben die Forscher immer mehr Indium in die Hülle oder erhöhten deren Dicke. Das Ergebnis übertraf ihre Erwartungen bei Weitem.

Bekannter Effekt ins Extrem getrieben

„Wir haben einen bekannten Effekt bis ins Extrem getrieben“, betont Emmanouil Dimakis, Leiter der Studie, zu der Forscher des HZDR, der Technischen Universität Dresden und des DESY in Hamburg beigetragen haben. „Die erreichten sieben Prozent Verspannung sind ein riesiger Wert.“