Eine Infektion der Magenschleimhaut mit dem Helicobacter-Bakterium führt zu Magenentzündungen und erhöht zudem das Risiko für Magenkrebs. Ein Forschungsteam der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) konnte nun charakteristische Veränderungen in den Magendrüsen im Zuge einer Infektion aufklären. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dabei einen bisher unbekannten Mechanismus gefunden, der die Zellteilung im gesunden Gewebe begrenzt und somit vor Krebsentwicklung schützt. Durch eine Mageninfektion wird dieser aber aufgehoben, so dass Zellen unkontrolliert wachsen können.

Eine Infektion der Magenschleimhaut mit dem Helicobacter-Bakterium führt zu Magenentzündungen und erhöht zudem das Risiko für Magenkrebs. Ein Forschungsteam der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) konnte nun charakteristische Veränderungen in den Magendrüsen im Zuge einer Infektion aufklären. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dabei einen bisher unbekannten Mechanismus gefunden, der die Zellteilung im gesunden Gewebe begrenzt und somit vor Krebsentwicklung schützt. Durch eine Mageninfektion wird dieser aber aufgehoben, so dass Zellen unkontrolliert wachsen können. Diese im Fachmagazin Nature Communications* veröffentlichten Erkenntnisse können Grundlage für die Entwicklung neuer Krebstherapien sein.

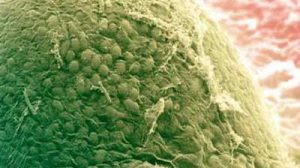

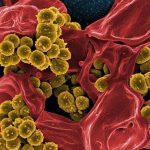

Eine Besiedelung des Magens mit Helicobacter pylori tritt weltweit bei etwa der Hälfte der Menschheit auf. Damit zählt sie zu den häufigsten chronischen bakteriellen Infektionen. In der Folge können sich Entzündungen des Magens (Gastritis) oder Magenkrebs entwickeln. Wegen des ständigen Kontakts mit der Magensäure erneuert sich die gesunde Magenschleimhaut innerhalb weniger Wochen komplett, wobei ihre Struktur und Zusammensetzung stets unverändert bleibt. „Bisher ging man davon aus, dass eine Helicobacter-Infektion die Drüsenzellen der Magenschleimhaut direkt schädigt“, erklärt Prof. Dr. Michael Sigal, Letztautor der Studie. „Unser Team hat nun herausgefunden, dass die komplexen Interaktionen verschiedener Zellen und Signale, die für die Stabilität des Gewebes sorgen, durch eine Infektion gestört werden.“ Prof. Sigal ist Emmy Noether-Arbeitsgruppenleiter an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie der Charité und am Berliner Institut für Medizinische Systembiologie (BIMSB), das zum Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) gehört.

Um die Veränderungen der Magendrüsen durch eine Helicobacter-Infektion nachzuverfolgen, hat sich das Forschungsteam zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie komplexe Mausmodelle zu Nutze gemacht, bei denen sich bestimmte Zellen der Magendrüsen mittels modernster Technologien – wie Bildgebung und Einzelzellsequenzierung am Gewebe – visualisieren, isolieren und genau untersuchen lassen. Darüber hinaus entwickelten sie im Labor spezielle organähnliche Mikrostrukturen – sogenannte Organoide –, um damit den Einsatz von Tiermodellen einschränken zu können. Mithilfe dieser winzigen Miniaturmägen konnten sie viele Eigenschaften der Drüsen nachempfinden und den Einfluss vielfältiger Signale auf die dortigen Stammzellen untersuchen, aus denen verschiedene Zelltypen entstehen können.