„Kleine und regionale Flughäfen stehen vor der Herausforderung, die hohen Kosten für den Betrieb eines leistungsfähigen Flugsicherungsturms mit den niedrigen Einnahmen aus der Landung und anderen flugbezogenen Gebühren in Einklang zu bringen, wenn der Verkehrsdurchsatz knapp und nur zeitweilig ist“, erklärt Jörn Jakobi vom DLR-Institut für Flugführung. „Die gesammelte Überwachung mehrerer Flughäfen bietet die Chance für die kleinen, kostengünstig bestehen zu können.“

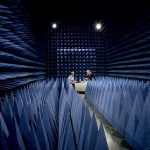

Simulationsversuche im Remote Tower Lab

Ob und unter welchen Bedingungen Fluglotsen mehr als einen Flughafen gleichzeitig bedienen können, wirft für Forscher und Industrie noch zahlreiche technische und auch systemergonomische Fragen auf. Seit 2016 forschen 37 internationale Partner unter Leitung des Braunschweiger DLR-Instituts für Flugführung im Rahmen des EU-Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 an Lösungen. Zusammen mit den DLR-Partnern Frequentis AG, Leonardo Germany GmbH, der ungarischen Flugsicherung (ANSP) HungaroControl und der litauischen ANSP Oro Navigacija wurden von November 2017 bis Dezember 2018 vier Simulationsversuche im DLR Remote Tower Lab in Braunschweig durchgeführt. In den Versuchen bewältigte jeweils ein Lotse den Verkehr auf bis zu drei Flugplätzen gleichzeitig.

Die Teilnehmer wurden mit verschiedenen Wetterszenarien, Richtungsänderungen, Start- und Landebahninspektionen und Notsituationen konfrontiert. Sie hatten Koordinierungsaufgaben mit der Anflugkontrolle, dem Wetterdienst und den Flughafenbetreibern zu erledigen. Je nach Komplexität wurden die Lotsen unterschiedlich geprüft, von unterfordert bis überlastet. Beide Workload-Extreme sollten jedoch vermieden werden. Deshalb wurde ein neues „split and merge“-Verfahren entwickelt und getestet: Die Lotsen wurden mit dem neuen Verfahren geschult, das es ihnen ermöglichte, Flughäfen zwischen verschiedenen Arbeitspositionen aufzuteilen oder zusammenzuführen.

Das Feedback der Lotsen deutet darauf hin, dass dieses Verfahren ein sehr vielversprechender Kandidat ist, um Arbeitsbelastung in Unter- oder Überlastsituationen besser abzufangen. „Die Lotsen berichteten nach den Versuchen, dass sie sich schnell und einfach mit dem neuen Konzept vertraut machen konnten“, berichtet Jakobi. „Sie gerieten während der Simulationen in keine einzige sicherheitskritische Situation und waren daher zuversichtlich, dass der „Multiple Remote Tower“ zukünftig eine gute Arbeitsumgebung werden könnte.“

Die Idee des Remote Tower

Die Idee eines abgelegenen oder „virtuellen“ Turms wurde 2002 vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Rahmen eines internen Wettbewerbs um neue Technologievisionen erstmals formuliert. Die Idee wurde prämiert und 2005 der weltweit erste ferngesteuerte Tower-Prototyp vom DLR-Institut für Flugführung am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg eingesetzt, um die technische und betriebliche Machbarkeit des Konzepts zu testen. Es folgten mehrere nationale und internationale Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, und zahlreiche Flugsicherungsorganisationen, wie die Schwedische Zivilluftfahrtbehörde (LFV) und die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, zeigten ihr Interesse. Im Jahr 2014 führte das DLR einen Technologietransfer in die Industrie durch. Im Jahr 2015 nahm die erste Remote Tower-Installation in Schweden ihren Betrieb auf, die den Flughafen Örnsköldsvik von Sundsvall aus steuert.

Auch die DFS entschied sich für die Fernsteuerung der Flughäfen Saarbrücken, Erfurt und Dresden von einem Remote Tower Center in Leipzig aus, ein Konzept, das zunächst im Remote Tower Lab des DLR Braunschweig in einer Simulationsumgebung auf Sicherheit und Betriebsfähigkeit geprüft wurde. Die positiven Ergebnisse unterstützten dieses Konzept und seit Dezember 2018 ist mit Saarbrücken der erste von der DFS fernüberwachte Flughafen in Betrieb. Erfurt und Dresden werden in den nächsten Jahren folgen.

Das Projekt „PJ05 Remote Tower for Multiple Airports“ hat eine Laufzeit von 2016 bis 2019. Es erhält Fördermittel vom SESAR Joint Undertaking innerhalb des Programms Horizon 2020, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union (Fördernummer 730195). Weitere Projektinformationen finden sich auf der Projekthomepage: www.remote-tower.eu

Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

8. März 2019

- Nadja Podbregar