Ein Forscherteam aus Dresden und Wien entdeckt Zusammenhang zwischen der Verbindung dreidimensionaler Gewebestrukturen und der Entstehung ihrer Architektur. Das ermöglicht selbstorganisierende Gewebe zu entwickeln, die menschliche Organe simulieren.

Die Organe im menschlichen Körper bestehen aus komplexen Netzwerken flüssigkeitsgefüllter Gefäße und Schlaufen. Sie sind unterschiedlich geformt und ihre dreidimensionalen Strukturen sind je nach Organ unterschiedlich miteinander verbunden. Während sich ein Embryo entwickelt, bilden die Organe ihre Form und Gewebearchitektur aus einer einfachen Gruppe von Zellen heraus. Bislang fehlten Konzepte und Instrumente, um zu untersuchen, wie Form und das komplexe Gewebenetzwerk während der Organentwicklung entstehen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) und des MPI für Physik komplexer Systeme (MPI-PKS), beide in Dresden, sowie des Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien haben nun erstmals Messgrößen für die Organentwicklung definiert. Diese Studie liefert die notwendigen Werkzeuge, um das Gebiet der Organoide ¬– Miniaturorgane – in eine Ingenieurdisziplin zu transformieren und Modellsysteme für die menschliche Entwicklung zu erarbeiten.

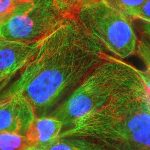

Die Entwicklung eines Organismus erfordert ein komplexes Zusammenspiel von Zellen. Verschiedene Organe haben unterschiedliche geometrische Formen und verschieden verknüpfte dreidimensionale Strukturen, die die Funktion der mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße und Schlaufen in den Organen bestimmen. Ein Beispiel dafür ist die verzweigte Netzwerkarchitektur der Niere, die die effiziente Blutfiltration unterstützt. Embryonalentwicklung in einem lebenden System zu beobachten, ist schwierig. Daher gibt es nur wenige Konzepte, die beschreiben, wie sich die Netzwerke aus flüssigkeitsgefüllten Gefäßen und Schlaufen entwickeln. Bisherige Studien haben gezeigt, wie Zellmechanik lokale Formveränderungen während der Entwicklung eines Organismus hervorruft. Es ist jedoch nicht klar, wie die Verbindungen zwischen den Geweben zustande kommen.

Der Forscher Keisuke Ishihara arbeitete zunächst in der Gruppe von Jan Brugués am MPI-CBG und MPI-PKS an dieser Frage, indem er bildgebende Verfahren und Theorie miteinander kombinierte. Später setzte er seine Arbeit in der Gruppe von Elly Tanaka am IMP fort. Zusammen mit seinem Kollegen Arghyadip Mukherjee, der ehemals in der Gruppe von Frank Jülicher am MPI-PKS forschte, und mit Jan Brugués arbeitete Keisuke mit Organoiden aus embryonalen Stammzellen der Maus, die ein komplexes Netzwerk von Epithelien bilden. Das sind Gewebe, welche Organe auskleiden und oft als Barriere fungieren. „Ich erinnere mich noch an den aufregenden Moment, als ich feststellte, dass sich einige Organoide in ein Gewebe mit mehreren Knospen verwandelt hatten. Sie ähnelten einer Weintraube aus. Die Veränderung der dreidimensionalen Architektur während der Entwicklung zu beschreiben blieb aber schwierig“, erinnert sich Keisuke und fügt hinzu: „Ich fand heraus, dass dieses organoide System erstaunliche innere Strukturen mit vielen Schlaufen oder Öffnungen erzeugt, die an einen Spielzeugball mit Löchern erinnern.“