Gemessen an den bescheidenen Anfängen in den 1960er Jahren hat sich in der Radioastronomie – und damit auch in der SETI-Forschung – einiges getan. Mehr als 60 unterschiedliche Projekte haben bis heute den Himmel nach Spuren außerirdischen Lebens durchsucht.

Längst durchforsten die Empfänger der SETI-Wissenschaftler nicht mehr mühsam eine Radiofrequenz nach der anderen, wie noch zu Zeiten von Frank Drake oder Jerry Ehman, sondern sie können Millionen von Radiokanälen simultan absuchen. Gleichzeitig hat sich auch die Sensibilität der Ausrüstung um das mehr als Hundertmilliardenfache verbessert – geradezu ein technischer Quantensprung.

Aber trotz aller technischen Neuerungen braucht eine gründliche Durchmusterung des Himmels nach möglichen außerirdischen Signalen auch heute noch vor allem eines: Zeit, viel Zeit. Doch daran mangelt es leider: Die Anzahl der leistungsfähigen Radioteleskope weltweit ist begrenzt, entsprechend begehrt und hart umkämpft ist auch die Beobachtungszeit. In der Regel ist jede Minute eines Teleskops über Monate und Jahre hinaus verplant, die Kosten für eine eigene Anlage im wahrsten Sinne des Wortes astronomisch – und damit für die SETI-Forscher unbezahlbar.

SETI hört mit

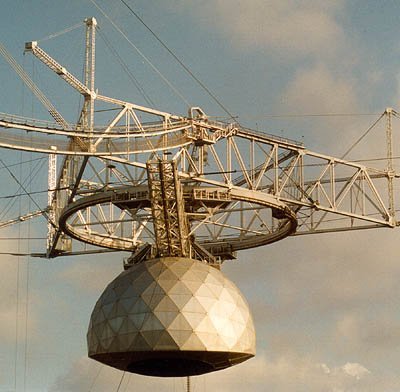

Doch die SETI-Forscher behelfen sich in dieser Situation einfach mit einem Trick: Seit 1999 sammeln sie ihre Daten am Arecibo-Radioteleskop vornehmlich nach den Huckepack-Prinzip: Während andere Radioastronomen ihre „gebuchte“ Teleskopzeit nutzen, um das Teleskop auf die verschiedenen von ihnen erforschten Himmelsregionen zu richten, hört der kleine SETI-Empfänger hoch über der gewaltigen Schüssel einfach mit. Wie eine kleine Wanze klinkt er sich in den einlaufenden Datenstrom ein und speichert alles, was ihm vor die Aufnahmegeräte kommt.