11. März 2011. Es ist 14:45 Uhr Ortszeit auf der japanischen Hauptinsel Honshu. In den Küstenstädten der Präfektur Myagi gehen die Menschen wie immer ihrem Alltag nach. Die Mittagspause ist vorbei, in Büros, Läden und Behörden wird wieder ganz normal gearbeitet. Auch die Angestellten in dem direkt an der Meeresküste liegenden Atomkraftwerk Fukushima absolvieren ihre Schicht wie immer. Dass dieser Tag Geschichte schreiben wird, ahnt hier noch niemand.

Wenn „Namazu“ bockt

Szenenwechsel: Es geht hinaus auf das offene Meer, gut 200 Kilometer vor die Ostküste von Honshu. Hier verläuft der Japangraben, die Plattengrenze zwischen der Eurasischen Platte und der Pazifischen Erdplatte, die langsam aber stetig gen Westen wandert. Vor der japanischen Küste wird sie in die Tiefe gedrückt, schiebt sich unter die Eurasische Platte. Das allerdings funktioniert nicht reibungslos, das Gestein verhakt sich, gewaltige Spannungen entstehen. Sie entladen sich immer wieder in Erdbeben.

Das alles ist den Menschen in Japan bekannt, sie haben gelernt, mit dem immer wieder erzitternden Untergrund zu leben. Erdbebensicheres Bauen, Warnsysteme für Erdbeben und Tsunamis, alljährliche Katastrophenschutz-Übungen – das alles gehört für sie längst zum Alltag. Während ihre Vorfahren noch glaubten, dass ein gewaltiger, im Schlamm des Untergrunds lebender Wels, der „Namazu“, durch seinen Unmut die Erde erschüttert, sind die Japaner von heute aufgeklärt. Sie wissen um die Plattengrenzen, die Störungen im Untergrund, die sich aufbauenden Spannungen. Doch die ständige Bedrohung stumpft auch ab, die Gefahr wird verdrängt.

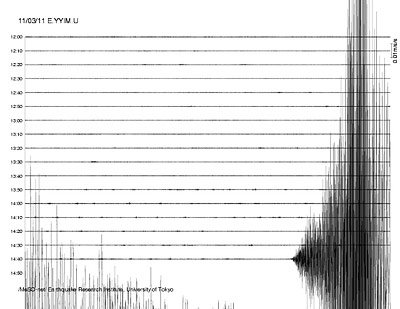

14:46 Uhr Ortszeit, 129 Kilometer vor der Küste, auf der Höhe der Millionenstadt Sendai. 24 Kilometer unter dem Meeresboden löst sich mit einem gewaltigen Ruck das verhakte Gestein der Plattengrenze. Die dabei freigesetzte Energie sendet eine erste seismische Wellenfront aus. Diese rasend schnellen P-Wellen benötigen nur Sekunden, bis sie die Küste erreichen, weniger als eine Minute, bis sie im rund 350 Kilometer entfernten Tokio ankommen. Dicht auf den Fersen sind ihnen die zerstörerischen, seitwärts schwingenden S-Wellen – sie sind es, die die größten Schäden verursachen. Noch während die ersten Bebenwellen die Küste erreichen, reagieren überall die Warnsysteme. Notabschaltungen stoppen Gas- und Stromleitungen, Ampeln schalten auf Rot.

Shutdown in Fukushima

Auch im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi reagieren die Alarmsysteme sofort auf das Erdbeben und lösen innerhalb von Sekunden die Schnellabschaltung der drei laufenden Reaktoren aus. Sofort fahren von unten Steuerstäbe zwischen die rund vier Meter langen Brennstabbündel in den Reaktorkernen und stoppen die Kettenreaktion. Das Material der Steuerstäbe, vermutlich Borkarbid, absorbiert die beim Atomzerfall freiwerdenden Neutronen und verhindert damit, dass diese den Zerfall weiterer Atome anregen.

Die rund 40 Jahre alte Anlage ist – wie alle Kraftwerke in Japan – durchaus dafür ausgelegt, starken Erdbeben widerstehen zu können. Allerdings nur bis zur Stärke 7. Ein Beben der Magnitude 9,0 wie das jetzige, ist aber bereits um das Hundertfache stärker. Bereits im Jahr 2008, das enthüllt ein in diesen Tagen bekannt gewordener Bericht, ist nach einem Erdbeben in einem der Fukushima-Reaktoren radioaktives Wasser aus einem der oben offenen Abklingbecken heraus geschwappt. In einem weiteren Kraftwerk des Betreibers Tepco, einem der vier größten Stromkonzerne weltweit, hat es nach einem Erdbeben im Jahr 2007 einen Störfall mit Freisetzung von Radioaktivität gegeben, der zunächst vertuscht wurde. Erst Tage später informierte Tepco Behörden und Öffentlichkeit.

14:48 Uhr. In den Reaktorblöcken 1 bis 3 von Fukushima Daiichi hat der „shutdown“ trotz der enormen Bebenstärke funktioniert. Die Notabschaltung hat nicht nur die Kettenreaktion gestoppt, sie schottet auch den Reaktorkern sofort von der Außenwelt ab: Die Dampfleitungen, die normalerweise vom Reaktorgefäß zu den stromerzeugenden Turbinen führen, werden geschlossen, die Frischwasserzuleitung unterbrochen. Aber noch immer verdampft Kühlwasser im Reaktorkern, noch immer entsteht starke Hitze. Zwar ist die Uranspaltung in den Zirkonium-ummantelten Brennstäben gestoppt, doch im Druckbehälter befinden sich weitere kurzlebige radioaktive Elemente – Produkte der normalen Zerfallskette. Ihr Zerfall setzt Energie frei und heizt den pillenförmigen Druckbehälter auf.

Notkühlung gegen die Nachzerfallswärme

Ähnlich wie ausgebrannte Brennstäbe in den Abklingbecken muss daher auch ein abgeschalteter Reaktor noch tagelang weiter gekühlt werden. Das ist Routine, auch die Notfallmaßnahmen sind darauf ausgelegt. Planmäßig springen Hochdruckpumpen an, die das heiße, radioaktive Kühlwasser vom Druckbehälter in so genannte Kondensationskammern schicken. Hier wird das durch dicke Rohre strömende Reaktorwasser von außen mit sauberem, kalten Wasser eines sekundären Kühlkreislaufs umspült. Das dadurch abgekühlte Wasser wird zurück in den Reaktor gepumpt, die Nachzerfallswärme, so der Fachausdruck, auf diese Weise abgeleitet. Sinkt der Wasserspiegel im Reaktorkern oder steigen die Temperaturen zu stark an, wird zusätzlich neues Wasser nachgespeist.

All dies ist Routine und wird auch bei einer Notabschaltung automatisch eingeleitet. Am 11. März in Fukushima ist aber durch das Erdbeben der Strom ausgefallen, die Pumpen haben keine Energie. Stattdessen springen nun Notstromaggregate an, Dieselgeneratoren, die außen am Reaktorgebäude stehen. Wenige Minuten nach einem der schwersten Beben in der Geschichte Japans scheint die Lage zumindest in Fukushima unter Kontrolle. Doch das Aufatmen ist verfrüht…

Nadja Podbregar

Stand: 18.03.2011