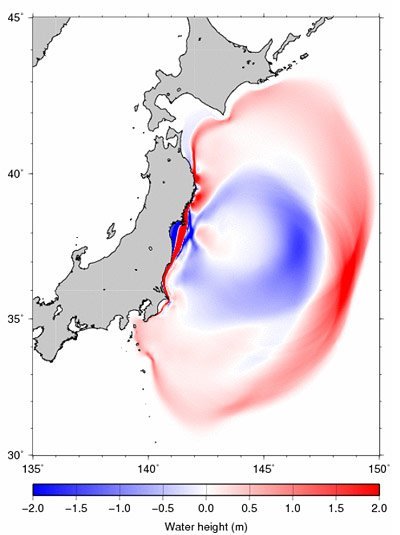

Freitag, 11. März, 15:15 Uhr Ortszeit. Das schwerste Erdbeben der jüngeren japanischen Geschichte hat zahlreiche Häuser und Straßen zerstört und die Stromversorgung weiter Gebiete unterbrochen. Die Menschen fliehen in Panik aus den Gebäuden. Doch es ist noch nicht vorbei, das Schlimmste kommt erst noch. Denn das plötzliche Auf-und Abschnellen des Meeresbodens hat seine gewaltige Energie auch an das darüber liegende Wasser übertragen. In einer sich kreisförmig ausbreitenden Welle rast nun auch ein Tsunami vom Bebenzentrum aus über den Pazifik. Sofort schlägt das Tsunamiwarnsystem Alarm.

Doch für die Menschen entlang der nur 129 Kilometer entfernten Küste Japans kommt die Warnung zu spät. Schon rund eine halbe Stunde nach dem Erdbeben trifft die bis zu zehn Meter hohe Wasserwalze auf die Küste. Kilometerweit dringt der Tsunami in das Landesinnere ein und macht große Teile der Präfektur Myagi dem Erdboden gleich.

Tsunami-Schutz Fehlanzeige

Das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, direkt am Meer liegend, bekommt die volle Wucht des Tsunami ab. Das Wasser überflutet das Reaktorgelände, zerstört Leitungen und Rohre und reißt alles mit sich, das nicht aus massivem Beton besteht. Zwar ist das Kraftwerksgelände durch einen Wall gegen das Meer geschützt, doch dieser ist, so konstatiert später der Erdbebenexperte Peter Yanev in der New York Times, deutlich unterdimensioniert.

Die Notstrom-Dieselgeneratoren des Kraftwerks stehen fatalerweise in einer Senke und sind dem Wasser voll ausgesetzt, sobald dieses die Wälle überwunden hat. „Eine fatale Fehlkalkulation“, nennt es Yanev. Einige Tage später wird einer der Konstrukteure des Kraftwerks, der frühere Toshiba-Ingenieur Shiro Oguro, zugeben, dass weder Reaktoren noch Sicherheitssystem von Fukushima Daiichi überhaupt auf einen Tsunami eingerichtet sind. „Die Möglichkeit eines Tsunamis wurde bei der Planung nie in Betracht gezogen“, so Oguro bei einer Pressekonferenz im Atominformationszentrum Tokios.

Wettlauf mit der Zeit

Vom Wasser komplett überspült und teilweise weggerissen, fallen jetzt auch die Notstrom-Generatoren aus. Die Pumpen des Kühlkreislaufs stehen, heißer Dampf und Wasser im Reaktorbehälter werden nicht mehr abgeleitet. Einzige Stromquelle sind jetzt Batterien, die normalerweise nur zur Überbrückung weniger stromloser Minuten gedacht sind. Doch ihre Kapazität reicht maximal für Stunden, nicht aber für die tagelange Kühlung, die nötig ist, um eine Überhitzung der Reaktorkerne zu verhindern.

Fieberhaft versuchen jetzt die Arbeiter des Kraftwerksbetreibers Tepco, mobile Generatoren heranzuschaffen und anzuschließen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Je länger die Kühlungsunterbrechung dauert, desto heißer werden die Reaktorkerne. Durch das Verdampfen des Kühlwassers fällt allmählich der Wasserspiegel im Druckbehälter. Die normalerweise vollständig untergetauchten Brennstäbe drohen im oberen Teil trockenzufallen, wodurch sie sich noch schneller erhitzen.

Der atomare Notfall beginnt

Das Kraftwerk Fukushima ist jedoch nicht als einziges in einer Zwangslage: Elf Reaktoren in den Präfekturen Myagi, Fukushima und Ibaraki sind durch das Erdbeben geschädigt. Die Notabschaltung hat zwar bei allen funktioniert, welche Schäden sonst aufgetreten sind, ist aber nicht bekannt. Als Reaktion darauf ruft Premierminister Naoto Kan – zum ersten Mal in der japanischen Geschichte, am Abend des 11. März den atomaren Notfall aus. Das Krisenzentrum des Wirtschaftsministeriums informiert in stündlichen Pressekonferenzen über neue Entwicklungen.

In Fukushima geht währenddessen der Kampf um die Kühlung unvermindert weiter. Tatsächlich schaffen es die Arbeiter, mobile Dieselgeneratoren ins Kraftwerk zu bringen. Aber dann macht das Anschließen unerwartete Probleme. Vermutlich, so schätzt Christopher Wilson, Manager eines nahezu baugleichen Reaktors in New Jersey, liegt das Problem darin, dass der Anschluss über elektrische Umschalter im Keller der Reaktorgebäude erfolgen muss, diese aber sind durch den Tsunami überflutet. „Selbst wenn man die Generatoren vor Ort hat, muss man erst das Wasser aus dem Keller bekommen“, so der Kernkraftexperte.

Nadja Podbregar

Stand: 18.03.2011