Zurück zur Erde: Vor rund 4,5 Milliarden Jahren ist unser Planet eine glühende Kugel aus zähflüssigem Magma ohne feste Kontinente, Ozeane und eine lebensnotwendige Atmosphäre – nicht gerade lebensfreundlich. Noch immer wird sie zudem ständig von größeren und kleineren Materiebrocken aus dem umgebenden Weltraum bombardiert.

Ein fast fataler Streifschuss

Einer dieser Treffer bedeutet fast das Ende des noch jungen Planeten: Ein nahezu marsgroßes Planetesimal streift die Erde und reißt dabei ein gewaltiges Stück Material heraus. Die Trümmer dieser Kollision werden jedoch von der Schwerkraft der Erde festgehalten und in eine Umlaufbahn gebracht. Aus ihnen entsteht innerhalb von wenigen hundert bis tausend Jahren der Mond – der Trabant der Erde. Möglicherweise bildete sich dabei sogar noch ein zweiter, kleinerer Trabant, der einige Millionen Jahre später auf den Mond stürzte und mit diesem verschmolz. Dass das theoretisch möglich ist, haben Astronomen im August 2011 anhand einer Simulation belegt. Dieser nachträgliche Absturz könnte erklären, warum die Kruste der lunaren Hochebenen so besonders dick ist: Sie besteht zum Teil aus den Resten dieser Kollision.

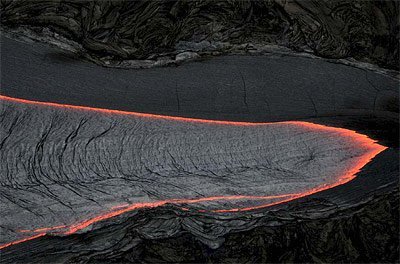

Auch nach diesen dramatischen Ereignissen hält das anhaltende Bombardement mit Resten der Planetenbildung im inneren Sonnensystem an. Die anhaltenden Einschläge setzen jedes Mal große Mengen an Energie in der jungen Erde frei. Gleichzeitig erhöht sich die Masse des Planeten durch den Materieregen allmählich. Je größer er wird, desto höher steigt auch der Druck auf sein Inneres, der Kern wird immer dichter. Dies heizt die Erde langsam auf, bis die Temperaturen in ihrem Inneren auf mehr als 2.000 °C angestiegen sind.

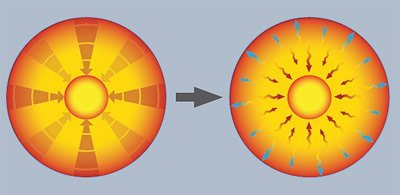

Elementsortierung im Magmaball

Vor dieser Erwärmung war das Innere noch relativ homogen, die chemischen Elemente waren gleichmäßig in ihm verteilt. Mit den steigenden Temperaturen aber beginnt das Eisen und die Silikatverbindungen des Erdinneren zu schmelzen. Weil sie nicht gleich schwer sind, setzt dies einen Differenzierungsprozess in Gang: Das geschmolzene Eisen und ein paar andere Metalle, darunter vor allem Nickel, sinken langsam in Richtung des Erdmittelpunkts. Sie bilden später den Erdkern. Die leichteren Elemente, darunter auch die Gesteinsschmelze aus Silikatverbindungen, werden dagegen nach außen transportiert, kühlen hier ab und bilden Erdmantel und -kruste.