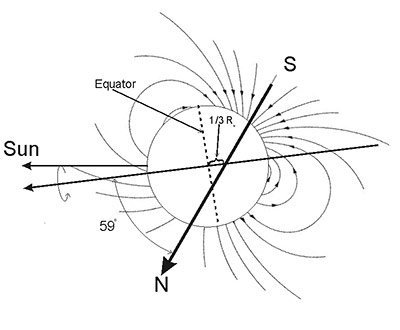

Uranus und Neptun teilen eine weitere Besonderheit: ein extrem ungewöhnliches Magnetfeld. Denn im Gegensatz zum Dipolfeld der Erde besitzen sie gleich vier magnetische Pole. Ein Paar entspricht dabei in etwa unserem Nord- und Südpol, das andere tanzt dagegen aus der Reihe. Seine Achse ist beim Uranus um 60° gegenüber der Rotationsachse geneigt und führt zudem nicht durch die Mitte des Planeten. Stattdessen ist sie um rund 8.000 Kilometer – das entspricht einem Drittel des Planetendurchmessers – nach Süden versetzt.

Durch diese ungewöhnliche Struktur ist die Magnetosphäre auf der Nachtseite des Uranus korkenzieherartig verwirbelt. Außerdem ist die Magnetfeldstärke auf der Nordhalbkugel um rund das Zehnfache höher als im Süden. Interessanterweise teilt der Uranus diese ungewöhnliche Magnetfeldstruktur mit seinem äußeren Nachbarn, dem Neptun. Auch dieser Eisplanet hat ein Quadrupolfeld, dessen eine Achse stark gegen die Rotationsachse geneigt ist. Aber warum?

Flüssiger Mantel oder halbfester Kern?

Normalerweise werden Magnetfelder gebildet, wenn leitfähige flüssige Schichten eines Planeten – bei der Erde der äußere Eisenkern – sich gegen eine andere leitfähige Schicht bewegen und dadurch wirken wie ein Elektromagnet. Beim Uranus jedoch fehlt diese Dopplung aus festem und flüssigem Eisenkern. Er hat zwar wahrscheinlich einen kleinen Kern aus Eisen und Silizium, der vielleicht sogar flüssig ist, doch es fehlt die zweite Schicht, die den Dynamo vervollständigen würde.

Planetenforscher vermuteten eine Zeitlang, dass der Uranusmantel, der aus Wasser, Ammoniak und Methan besteht, flüssig sein könnte und damit den Dynamo bildet. Doch der unter hohem Druck stehende Mantel hat vermutlich eher die Konsistenz von Eis. Ob darin ausreichend starke Strömungen entstehen können, ist unklar.