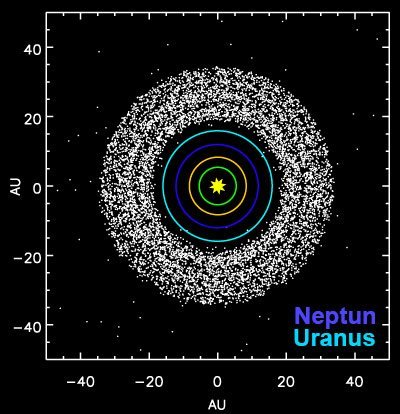

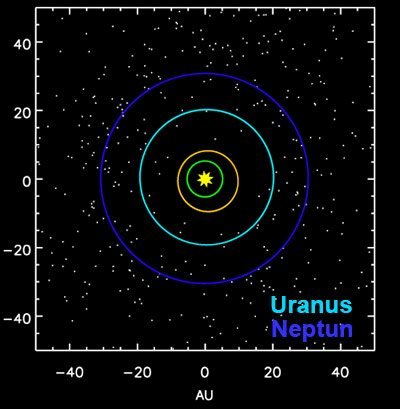

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun – das ist heute die altbekannte Abfolge der äußeren Planeten. Und in dieser Reihenfolge, so dachte man lange Zeit, sind diese Himmelskörper auch einst in der Urwolke entstanden. Doch das stimmt nicht: Steve Desch von der Arizona State University stieß vor einigen Jahren auf Indizien, die auf einen urzeitlichen Platztausch hindeuteten.

Man nehme….

Der Forscher war damals dabei, die genaue Dichte des solaren Urnebels zu berechnen. Denn aus dem Verhältnis von Masse zu Fläche in der protoplanetaren Scheibe lässt sich ermitteln, wie schnell und aus welchen Elementen sich die Planeten damals, vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren, bildeten. Frühere Modelle der Planetenbildung beruhten meist auf einer bloßen Schätzung dieses Verhältnisses:

Die Astronomen nahmen einfach die festen Bestandteile jedes Planeten und ergänzten so viel Wasserstoff und Helium, bis das Verhältnis in etwa dem der Sonne entsprach. Dann verteilten sie die ermittelte Masse über die Umlaufbahn des betreffenden Planeten. Dieses Modell schien auch ganz gut zu passen, immerhin ergab es für den Urnebel Massenverhältnisse, wie sie auch in anderen protoplanetaren Nebeln beobachtet worden sind.

Zu jung für Jupiter?

Ein Problem gab es dabei jedoch: „Ich dachte über die Planetenbildung nach und bemerkte, dass alle aktuellen Modelle nicht erklären können, wie der Jupiter seine jetzige Größe während der Lebenszeit des solaren Urnebels erreichen konnte“, erklärt Desch. „Angesichts der Größe und Zusammensetzung des Jupiter müsste nach diesem Modell seine Entstehung viele Millionen Jahre gedauert haben und die von Uranus und Neptun sogar Milliarden Jahre – aber unser Sonnensystem ist dafür gar nicht alt genug.“