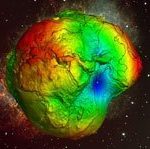

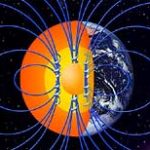

Bei Jules Verne war ein isländischer Vulkan der Eingang für die „Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Für moderne Geowissenschaftler sind es dagegen Satelliten, seismische Wellen und hochkomplexe Simulationen, die immer neue Einblicke in das rätselhafte Innere unseres Planeten eröffnen. Gerade in den letzten Jahren haben sie damit einige überraschende und faszinierende Erkenntnisse gewonnen.

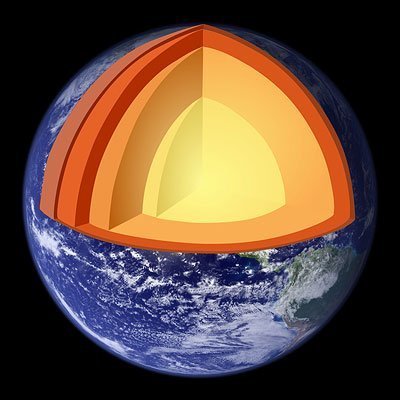

Während Weltreisende und Entdecker schon früh damit begannen, die Erdoberfläche zu erkunden und zu kartieren, war das Innere unseres Planeten, der gesamte Bereich unter der obersten dünnen „Haut“, lange Zeit eine absolute „Terra inkognita“. Kein Wunder, ist doch ein Großteil dieses gewaltigen Innenraums für uns noch unerreichbarer als alle Planeten des Alls. Nicht nur die enorme Tiefe von mehr als 6.300 Kilometern bis zum Zentrum der Erde, auch die höllischen Bedingungen machen eine direkte Erkundung unmöglich.

Selbst die bisher tiefste Bohrung, 1994 im Rahmen des Kontinentalen Tiefbohrprogramms (KTB) im oberpfälzischen Windischeschenbach niedergebracht, kam gerade einmal 9.101 Meter tief. Damit erreichte sie immerhin zum ersten Mal überhaupt einen Bereich, in dem das Gestein des Untergrunds unter dem Einfluss von Druck und Hitze plastisch wird. Statt zu brechen, verformt es sich einfach nur – ähnlich wie warm gewordener Kunststoff.

Doch bei aller Freude über den gewonnen Einblick – vom Traum einer Reise zum Mittelpunkt der Erde war auch diese Bohrung weit entfernt. Gemessen an den tausenden Kilometern bis zum Erdkern sind solche Bohrversuche nicht viel mehr als Mückenstiche in die Haut unseres Planeten. Geowissenschaftler müssen sich daher mit anderen Methoden behelfen, wenn sie den Geheimnissen unseres Planeten auf die Spur kommen wollen.