August 2007, ein Operationssaal an der Universität von Nevada in Reno. Auf dem OP-Tisch liegt kein menschlicher Patient, sondern ein narkotisiertes Mutterschaf, trächtig in der neunten Woche. Der Chirurg setzt präzise den ersten Schnitt, genau in der Mitte des rasierten Schafbauchs, und holt dann vorsichtig die Gebärmutter des Tieres hervor. Im Inneren des zweiteiligen Gebildes sind die Umrisse eines Lamms zu erahnen, etwa 14 Zentimeter groß. Der Chirurg ertastet durch die Uteruswand die richtige Stelle am Bauch des Fötus und injiziert ihm dort vorsichtig eine farblose Flüssigkeit.

Menschenzellen im Schafsfötus

In der Flüssigkeit: Stammzellen aus dem Knochenmark eines adulten Menschen. Ähnlich wie embryonale Stammzellen sind auch diese Knochenmarkzellen noch undifferenziert und können sich deshalb zu verschiedensten Zelltypen und Geweben entwickeln. Und genau das sollen sie auch. Einmal in den Lammfötus injiziert, verteilen sich die Zellen im Körper des Tieres und stehen von nun an unter dem Kommando der Kontrollmechanismen, die die Reifung der Fötusgewebe steuern. Damit sich der Fötus weiter entwickeln kann, wird er wieder in den Bauch der Mutter zurückgelegt und der Schnitt verschlossen. Schon wenig später steht das Mutterschaf wieder auf eigenen Beinen, ihre Trächtigkeit verläuft, als wäre nie etwas Ungewöhnliches geschehen.

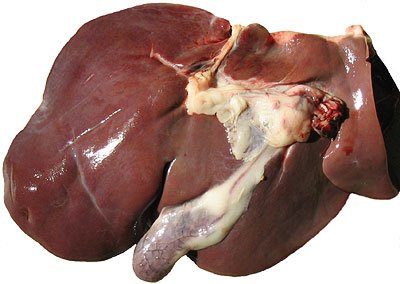

Doch im Inneren des Fötus tut sich derweil Einiges: „Die Zellen, die wir injiziert haben, wandern durch den Körper des Fötus und siedeln sich in unterschiedlichen Organen an“, erklärt einer der am Versuch beteiligten Wissenschaftler der ihn befragenden Kollegin Julia Judson vom Imperial College London. „Dann beginnen sie sich zu teilen. Die Zellen um sie herum sagen ihnen, welches Gewebe sie werden sollen. Die menschlichen Zellen, die in der Leber landen, werden daher zu Leberzellen. Mit der Zeit, während sich die Zellen weiter teilen, erhält man Klumpen von menschlichen Zellen – Teile der Leber sind dann rein menschlich.“

Schafe als Organdepots

Und genau das ist der Sinn der Übung. Den Wissenschaftlern unter Leitung von Professor Esmail Zanjani geht es darum, für Patienten „maßgeschneiderte“ menschliche Organe in den Schafen zu züchten. Die Stammzellen, entnommen beispielsweise einem Patienten, der auf eine Transplantation wartet, sorgen dafür, dass Teile der Schafsleber, der Pankreas oder anderer Organe aus menschlichen Zellen bestehen und damit vom Immunsystem des Empfängers nicht als fremd abgestoßen werden. „56 Gramm Knochenmarkzellen liefern uns genug Stammzellen, um rund zehn Föten zu behandeln“, erklärt Zanjani gegenüber der Zeitung Daily Mail. „Man hat dann nicht nur ein Organ für Transplantationszwecke, sondern mehrere, im Fall dass das erste versagt.“