Wir schreiben das Jahr 1866. In den Zeitungen der Zeit beherrscht vor allem ein Thema die Schlagzeilen: das „Seeungeheuer“. Das offenbar riesenhafte Wesen rammt Schiffe und bringt sie so zum Untergang, einige Besatzungen können knapp entkommen und schildern ihre Abenteuer in immer neuen Superlativen. Ein Ungeheuer oder aber ein Unterwasserfahrzeug mit außerordentlicher mechanischer Kraft, so glaubt man, treibt dort draußen auf dem Ozean sein Unwesen.

Mit diesem Szenario beginnt einer der bekanntesten Abenteuerromane und technischen Fiktionen überhaupt: Jules Vernes Buch „20.000 Meilen unter dem Meer“. Im zweiteiligen, 1869 und 1870 veröffentlichten Roman, beschreibt Verne aus der Perspektive des französischen Meereskundlers Professor Pierre Arronax dessen Erlebnisse während der Suche nach dem Ursprung dieser geheimnisvollen Schiffsunglücke und nachdem er diesen gefunden hat.

„Phänomen von Menschenhand“

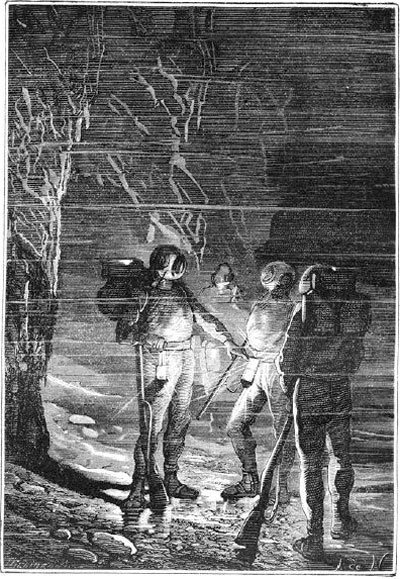

Nachdem auch sein Schiff versenkt wird, landen Arronax und seine Gefährten als Schiffsbrüchige ausgerechnet auf dem Rumpf des gefürchteten „Seeungeheuers“ – und stellen fest, dass es sich um ein Wasserfahrzeug handelt: „Das Tier, das Ungeheuer, das Naturphänomen, das die ganze gelehrte Welt, die Einbildungskraft der Seeleute verrückt und irre geleitet hatte, man musste es wohl anerkennen, war ein noch erstaunlicheres Wunder, ein Phänomen von Menschenhand.“

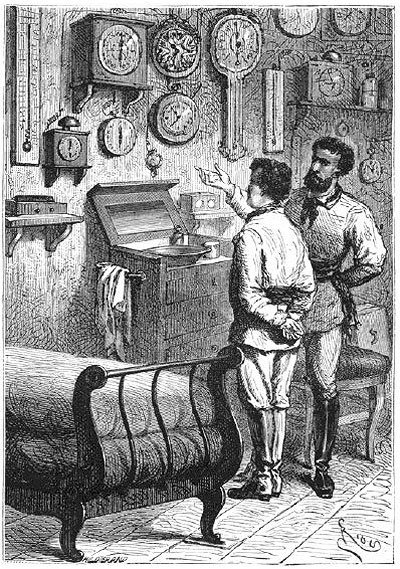

An Bord der Nautilus – so der Name des seltsamen Gefährts – erfahren Arronax und Co., dass sie sich in einem Unterseeboot befinden. Dessen Kapitän Nemo eröffnet ihnen, dass sie nunmehr Gefangene sind: „Sie sind durch Überraschung in den Besitz eines Geheimnisses gelangt, in das kein Mensch auf der Welt dringen darf, das Geheimnis meines Daseins!“ Nemo, der verbittert durch ein schweres Schicksal mit der Menschheit gebrochen hat, meidet das Land und lebt nur noch von den Ressourcen des Meeres und Meeresbodens.