Neu ist das ja alles nicht. Ein vereinter Kontinent, Diskussion um Grenzen, Impulse von außen: Alles schon dagewesen, in der Antike sogar. Das wird einem klar, wenn man den Latinisten Martin Korenjak und Isabella Walser-Bürgler zuhört.

„Vorformen einer europäischen Identität gab es spätestens im Mittelalter, aufgehängt am ‚christlichen Abendland’. In der Neuzeit bewegt sich der Begriff dann von der religiösen Komponente weg und wird mit anderen Werten verbunden, mit Wissenschaft, Fortschritt, Kultur“, sagt Martin Korenjak. Er forscht zur europäischen Wissenschaftsgeschichte und wie die sich in der lateinischen Literatur zeigt – konkret in der neulateinischen, also in der Neuzeit, als Latein als Muttersprache zwar ausgestorben, als Verkehrssprache unter Gelehrten aber weit verbreitet ist.

Seine Kollegin Isabella Walser-Bürgler forscht zum Europabegriff in der lateinischen Literatur: „Die lateinische Literatur zu Europa ist bislang noch relativ wenig berücksichtigt, wir haben fast nur nationalstaatliche und nationalsprachliche Quellen. Ich arbeite daran, neue Perspektiven auf den damaligen Europadiskurs zu eröffnen.“

Europa als Ausnahme

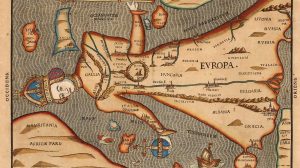

Ein Diskurs, der fast so alt ist wie der Kontinent selbst. Geografisch etwa: Schon die Römer waren sich uneinig, wo Europa aufhört. An welchem Fluss ist Schluss? Am Don? Am Dnepr? Das Uralgebirge ist auch heute noch bloße Konvention, völkerrechtlich festgelegt ist diese Grenze nicht.