Camp Century war mit allem ausgestattet, was für ein Überleben im Hohen Norden nötig war. Doch dafür nahmen die tief unter der eisigen Außenwelt stationierten Soldaten, Techniker und Wissenschaftler in Kauf, weitgehend isoliert von der Außenwelt zu leben. Als Ausgleich dafür sollte das Innere der Anlage zumindest einige Annehmlichkeiten bieten.

Bibliothek, Friseur und Cafeteria

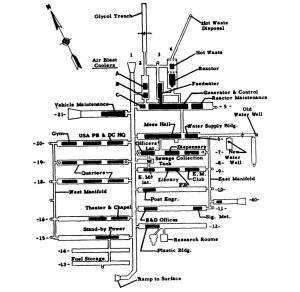

Die „Hauptstraße“ der acht Meter unter dem Eis liegenden Stadt war gut 300 Meter lang, acht Meter breit und neun Meter hoch, die im rechten Winkel abgehenden Seitentunnel etwas schmaler. Die Räume im Inneren dieser Tunnel bestanden aus knapp 15 Meter langen Holzbarracken, deren Außenwände durch eine luftgefüllte Lücke vom Eis des umgebenden Gletschers isoliert waren. Dies sollte verhindern, dass zu viel Wärme aus den geheizten Räumen nach außen drang und das umgebende Eis abtaute.

Es gab Schlafräume, Aufenthaltsräume, ein kleines Hospital, eine Wäscherei und sogar eine Bibliothek und einen Friseur. Für das leibliche Wohl der Bewohner sorgten eine Großküche und eine Cafeteria, für das geistige Wohl eine Kapelle. Von der Eiseskälte auf dem Gletscher war im Inneren von Camp Century wenig zu spüren, denn alle Räume waren beheizt und wohnlich eingerichtet. Heizung und warmes Wasser lieferte ein verzweigtes Leitungssystem, das von einem tief ins Eis gebohrten Brunnen gespeist wurde. Pumpen förderten aus ihm fast 40.000 Liter Schmelzwasser täglich, dass dann von der Hitze des Atomreaktors erhitzt wurde.

„Wie in einer beliebigen Kleinstadt“

„Auf den ersten Blick könnte ein verblüffter Besucher glauben, in einem Science-Fiction-Film gelandet zu sein“, kommentierte 1962 der CBS-Journalist W-H. Wagner. „Aber in vieler Hinsicht ist das Leben in einem Kilometerdicken Gletscher gar nicht so anders als das in vielen Kleinstädten in den USA, Kanada oder Großbritannien. In diesem Moment führen einige hundert Wissenschaftler und Soldaten Tests durch, spielen Pingpong, schnitzen Modellflugzeuge, essen Steaks oder waschen ihre Wäsche…“