Inspiriert hat ihn offenbar das Verhalten von Wasser beim Anlegen von Barken: Jedenfalls zieht Galileo Galilei Analogschlüsse und erklärt Ebbe und Flut durch das Abbremsen und Beschleunigen der Ozeane, verursacht durch die Bewegung der Erde um die Sonne sowie die Eigendrehung der Erde. Doch mit dieser Theorie lag das Multitalent völlig daneben.

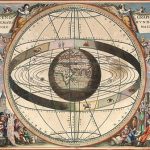

Nach seinen teleskopischen Entdeckungen sucht Galileo Galilei immer eifriger nach Belegen für die kopernikanische Weltsicht, welche die Sonne anstelle der Erde ins Zentrum des Alls rückt. Mit seiner Erklärung der Gezeiten glaubt er, die endgültige Bestätigung für die Richtigkeit der kopernikanischen Sicht gefunden zu haben. Seine Gezeitentheorie krönt denn auch die Argumente, die er 1632 in seinem skandalumwitterten „Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme“ für Kopernikus vorbringt.

Ebbe und Flut – wie das Wasser in einer Barke?

Wohl zusammen mit seinem Freund Paolo Sarpi hatte Galilei beobachtet, was passiert, wenn jene Barken, die Süßwasser nach Venedig bringen, beim Anlegen unsanft abgebremst werden: Dann wird das Wasser im Rumpf, anders als das Boot selbst, den Antrieb „beibehalten und vorne nach dem Bug hinströmen; dort wird es merklich steigen“. Und danach noch eine ganze Weile hin und her schwappen. Dem entsprechend könnten auch Ebbe und Flut aus dem Vor- und Zurückfluten von Wasser in Meeresbecken resultieren, wenn diese immer wieder abgebremst oder beschleunigt werden. Aber wodurch?

Als überzeugter Kopernikaner hat Galilei eine Erklärung parat: Die Gezeiten erhalten ihren Anstoß von der doppelten Bewegung der Erde um die Sonne sowie um ihre eigene Achse. Da der Drehsinn der jährlichen und der täglichen Bewegung der Erde gleich sind, addieren sich ihre Geschwindigkeiten auf der sonnenabgewandten Seite der Erde. Auf der Seite, die der Sonne zugewandt ist, verhält es sich umgekehrt, argumentiert er. Zwischen diesen Punkten werde das Meerwasser also beschleunigt bzw. gebremst – genauso wie das Wasser im Ruderboot.