Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Gravitationswellen- Detektoren und auch für kosmologische Forschungen ist die Frage, wie häufig sich kurze Gamma Ray Bursts ereignen. Die von mehreren Astrophysikern, wie Chris Belczynski von der New Mexico State University und Richard O‘Shaughnessy von der Northwestern University vorgetragenen Werte demonstrierten, wie weit die Astronomen noch von einem umfangreichen Verständnis dieser Vorgänge entfernt sind.

Für eine durchschnittliche Galaxie wie die Milchstraße erwartet man zwischen drei und 200 Kollisionen von zwei Neutronensternen pro einer Million Jahre. Gemischte Systeme aus einem Neutronenstern und einem Schwarzen Loch sind zwar noch seltener, lassen sich aber bis in größere Entfernungen nachweisen.

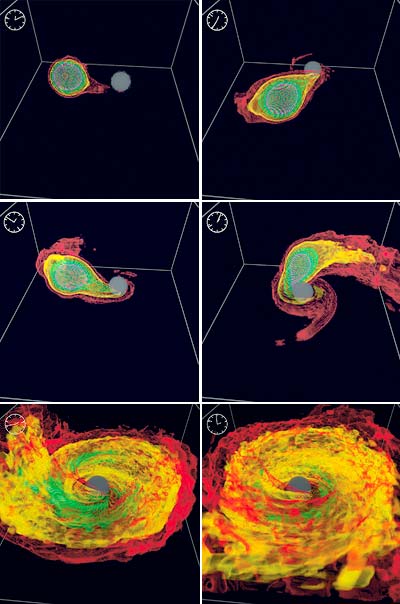

Damit stehen die Chancen für GEO 600 und LIGO im Moment noch nicht sehr gut für einen Nachweis. Erst von etwa 2014 an, wenn die Anlagen mit neuer Technik ausgestattet worden sind, sollten pro Jahr einige zehn Ereignisse nachweisbar sein. Aufmuth zeigte sich jedoch angesichts der Unsicherheit der Vorhersagen gelassen. Die Gravitationswellen-Detektoren in Deutschland und den USA laufen jedenfalls und werden immer genauer. Wenn sie eine Welle nachgewiesen haben, werden Theoretiker ihren zeitlichen Verlauf analysieren und mit Computermodellen vergleichen, die sie derzeit von kollidierenden Objekten machen.

„Kosmische“ Abstürze reihenweise

Diese Rechnungen treiben momentan verfügbare Computer an ihre Grenzen. Wenn sich nämlich ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern bewegt, verbiegen diese Körper unablässig das Raumgewebe und sie verändern überdies den Lauf der Zeit. Die Raumzeit wird somit selbst zu einer variablen physikalischen Größe, die bei jedem Simulationsschritt neu berechnet werden muss.