Es erscheint fast wie ein Wunder: Die antiken Texte des Philodem lassen sich heute lesen, obwohl sie auf Papyrus, einem pflanzlichen Trägermaterial, geschrieben wurden – und dieses erst den heißen Asche- und Gasströmen des Vulkanausbruchs ausgesetzt war und dann 1.700 Jahre unter Gesteinsmassen begraben lag.

Durch einen Glücksfall konserviert

Dass die Papyri trotzdem erhalten blieben, verdanken sie einem glücklichen Zufall: „Das hat etwas mit der Lage der Villa zu tun“, erklärt der Philologe Kilian Fleischer. Nur an dieser Stelle waren die Temperaturen nach dem Vesuvausbruch exakt so, dass die Buchrollen karbonisierten und nicht direkt verbrannten. „Ein paar Straßen weiter vorne oder weiter hinten wären sie vermutlich auf alle Zeit verloren gewesen“, so der Forscher.

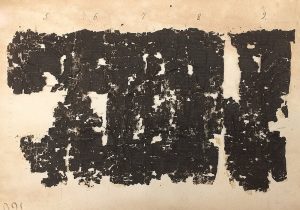

Gut zwei Drittel der insgesamt 1.000 Rollen sind in den vergangenen 200 Jahren seit ihrer Entdeckung wieder entrollt worden – natürlich nie am Stück, sondern immer mit vielen Lücken, Löchern, Verklebungen. Gut 5.000 dieser Bruchstücke befinden sich fein säuberlich gerahmt in Neapel in der Biblioteca Nazionale – mal mehr, mal weniger gut erschlossen.

Und für genau eine dieser Rollen interessiert sich Kilian Fleischer. Seit gut zwei Jahren arbeitet er daran, ihren Text zu entziffern, zu übersetzen und mit dem derzeitigen Wissen über die Antike zu vergleichen. Neben Köln ist Würzburg die einzige deutsche Universität, wo an Herkulanischen Papyri geforscht wird, unter anderem am Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung.