In vielen industriellen Anwendungen kommen klassische und digitale Berührungsthermometer schnell an ihre Grenzen. Das kann zum einen damit zusammenhängen, dass das zu messende Objekt zu heiß ist, wie es beispielsweise in der Stahlindustrie häufig der Fall ist. Andererseits kann es auch bei elektrischen Leitungen oder schwer erreichbaren Oberflächen wichtig sein, ihre Temperatur zu kennen. Ein weiterer Nachteil von Berührungsthermometern ist die verhältnismäßig lange Ansprechzeit, da es immer etwas dauert, bis das Gerät die Temperatur des Zielmediums angenommen hat.

Jedes Objekt strahlt

In solchen Anwendungsgebieten kann man sich die natürliche Wärmestrahlung zu Nutze machen. Alle Objekte, dazu zählen auch Flüssigkeiten, Gase und Plasmen, geben abhängig von ihrer Temperatur eine Strahlung ab. Für Gegenstände bei Raumtemperatur befindet sich diese meist im mittleren Infrarotbereich, bei besonders heißen Objekten kann allerdings auch sichtbares Licht oder noch kurzwelligere Strahlung abgegeben werden. Dies ist zum Beispiel bei glühenden Metallen oder Sternen zu beobachten.

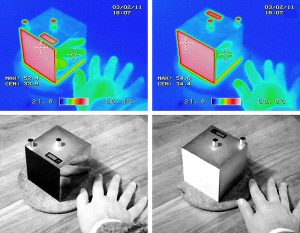

Ein Problem bei der Wärmestrahlung von Gegenständen ist, dass nicht alles, was gemessen wird, auch vom Objekt selbst stammt. Stattdessen gibt es immer einen Anteil, der lediglich reflektiert wird, also aus einer externen Quelle kommt. Wenn man beispielsweise versucht, die Temperatur eines Aluminiumbleches unter freiem Himmel zu messen, stammt ein Großteil der Wärmestrahlung von der Sonne, da das Blech sehr gut reflektiert.

Der schwarze Strahler als Optimum

Demnach gilt: Je besser eine Oberfläche in der Lage ist, Strahlung zu absorbieren, desto weniger wird reflektiert und desto größer ist auch der Anteil in der gemessenen Wärmestrahlung, der vom Objekt emittiert wurde. Das Verhältnis von Absorption zu Reflexion wird deshalb auch als Emissionsgrad bezeichnet.