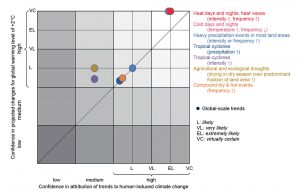

Für viele Extremereignisse kann die Attributionsforschung inzwischen relativ verlässlich abschätzen, wie groß der Einfluss des Klimawandels ist. Dabei gibt es je nach Art des Wetterextrems deutliche Unterschiede: Einige werden eindeutig und im hohen Maße vom Klimawandel gefördert, bei anderen ist die Abschätzung hingegen schwieriger und unsicherer.

Relativ eindeutig: Starkregen und Hitze

Ziemlich klar ist der Zusammenhang bei Starkregenfällen sowie bei Hitzewellen und Hitzerekorden. „Wir können mittlerweile sagen, dass quasi jede Hitzewelle durch den Klimawandel in ihrer Intensität verstärkt wurde“, sagt Jakob Zscheischler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. „Ein Verschieben der Temperaturverteilung hin zu höheren Temperaturen führt auch zu häufigeren und intensiveren Hitzewellen.“ Laut IPCC-Weltklimabericht sind Hitzewellen heute häufiger und im Schnitt 1,2 Grad heißer als sie vor Beginn des anthropogenen Klimawandels gewesen wären.

Allerdings kommt bei vielen länger anhaltenden Hitzewellen, wie dem Hitzesommer von 2018 in Mitteleuropa oder der ungewöhnlichen Wärmeperiode in Sibirien Anfang 2020, eine weitere Komponente hinzu: der Jetstream. Diese in rund zehn Kilometer Höhe um den Globus mäandrierende Wind-„Autobahn“ zeigt in den letzten Jahrzehnten größer werdende Wellenbewegungen, die zudem langsamer werden und manchmal längere Zeit ganz stagnieren. Dadurch bleiben Wetterlagen über einer Region länger als normal stabil und das wiederum begünstigt beispielsweise Phasen mit ungewöhnlich viel Sonne und hohen Temperaturen.

Welche Rolle der Klimawandel für dieses geänderte Verhalten des Jetstreams spielt, ist noch strittig. Einige Studien ergaben deutliche Hinweise auf einen Zusammenhang, andere hingegen nicht. „Die Debatte innerhalb der Wissenschaft dazu, inwiefern sich der Klimawandel auf diese planetarischen Wellen und die Dynamik auswirkt, ist noch im Gange“, erklären Ben Clarke und Friederike Otto von der World Weather Attribution Initiative (WWAI).