Mit dem Ende des Mittelalters und dem langsamen Entstehen der modernen Wissenschaften im 17. Jahrhundert begannen Forscher und Gelehrte mehr und mehr, nach einer „Theorie der Erde“ zu suchen – einer glaubwürdigen Geschichte, die erklären konnte, wie die Erde, und mit ihr Gebirgsketten, Gräben und andere auffallende Phänomene entstanden sein könnten.

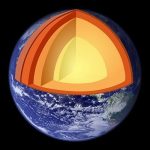

Der französische Philosoph René Descartes war einer der ersten, die sich von einer rein biblisch geprägten Schöpfungsgeschichte zu lösen begannen und eine eigene Theorie aufstellten. Nach dieser hatte sich die Erde aus einem Stern gebildet, der durch zunehmende Ansammlung von Sonnenflecken – einer Art Schlacke – langsam erkaltete. Dabei bildeten sich verschiedene abwechselnd flüssige und feste Schichten, in denen auch Hohlräume vorhanden waren. Brachen solche Hohlräume ein, kollabierten auch die darüberliegenden Strukturen der Erdkruste und falteten sich dabei auf – ein Gebirge entstand.

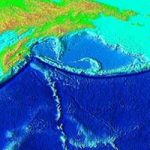

Mit dieser „Hohlraumtheorie“ bot Descartes immerhin eine mögliche Erklärung für die Entstehung der Gebirge und postulierte sogar schon das Vorhandensein von unterschiedlichen Erdschichten. Doch warum waren die Gebirge dann nicht gleichmäßig auf der Erde verteilt sondern traten gehäuft in Zügen und Bergketten auf? Und wie war zu erklären, dass die Überreste von einstigen Meeresbewohnern auch auf dem Festland gefunden worden waren?

Schichten als Chronik des Planeten

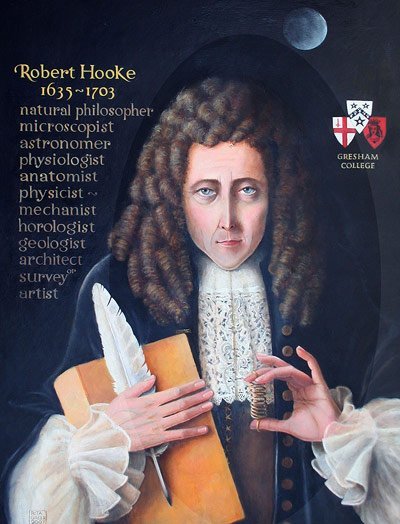

Mit diesen Fragen befasste sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts auch der englische Universalgelehrte Robert Hooke, Zeitgenosse und Gegner des Physikers Isaak Newton. Er war der erste, der erkannte, dass die Schichten der Erde und die in ihnen enthaltenen Objekte eine Art Chronik der Erde darstellten, dass aus ihrer Lage und Beschaffenheit Informationen über die Erdgeschichte abzulesen waren. Aus der Tatsache, dass er auch im Binnenland, Kilometer von jedem Meer entfernt, Fossilien von Meereslebewesen fand, schloss er, dass sich im Laufe der Erdgeschichte die Verteilung von Land und Wasser verändert haben musste.