Doch was war der Grund für diesen fast einhelligen und heftigen Widerstand gegen Wegener und seine Theorie? Immerhin konnte er damit nicht nur die erstaunlichen biogeographischen Übereinstimmungen zwischen den Kontinenten erklären, sondern bot sogar eine dringend benötigte Erklärung für die Entstehung von Gebirgen im Inneren von Erdteilen wie dem Ural oder dem Himalaya an.

Wegener postulierte, dass der Ural Rest einer lange zurückliegenden Kontinentkollision war, der tektonisch aktive Himalaya dagegen das Ergebnis eines verhältnismäßig jungen Zusammenstoßes. Heute ist dies eine selbstverständliche und eingängige Vorstellung, zu Wegeners Zeit aber sorgte sie für einen Eklat.

Theorie ohne plausiblen Mechanismus

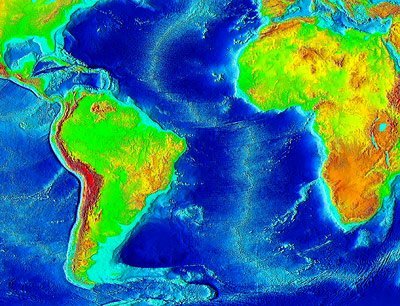

Dieser Proteststurm und Widerstand war um so erstaunlicher, als dass die Idee von sich bewegenden Kontinenten ja keineswegs neu war: Schon 1596 hatte der holländische Kartograph Abraham Ortelius angedeutet, dass Amerika durch „Erdbeben und Fluten“ von Europa und Afrika fortgerissen worden sei und fuhr fort: „Die Spuren dieser Risse enthüllen sich, wenn man eine Weltkarte betrachtet und die Küsten der drei Kontinente miteinander vergleicht.“

Was war also an Wegeners Theorie so skandalös? Ein Problem Wegeners war, dass seine Theorie zwar eine plausible Erklärung für eine ganze Reihe von Phänomenen der Erdgeschichte bot, sie aber andererseits auf tönernen Füßen stand: „Wegener konnte damals keine Kräfte oder Mechanismen benennen, die hinreichend gewesen wären, um die Verschiebung der Kontinente zu bewerkstelligen“, erklärt der Wissenschaftshistoriker Reinhard Krause vom Alfred-Wegener-Institut. Wegener selbst war dieser Mangel durchaus bewusst, trotzdem zweifelte er nicht an der grundsätzlichen Richtigkeit seiner Thesen.