Durch ihre Forschungen am Tschatyrköl-See in Zentralasien möchte die Max-Planck-Forschungsgruppe nicht nur rekonstruieren, wie sich das dortige Klima in den letzten 11.700 Jahren entwickelt hat. Sie wollen auch herausfinden, wie sich die Menschen Zentralasiens an veränderte Umweltbedingungen angepasst haben.

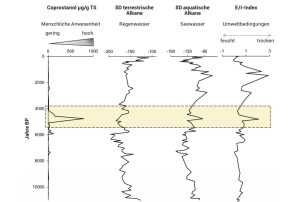

Dazu kombinieren sie die Isotopenanalyse mit dem fäkalen Biomarker Coprostanol. Dieser Stoff entsteht beim mikrobiellen Abbau von Cholesterin im Darmtrakt von Menschen und Tieren. Die Konzentration von Coprostanol in den Sedimentproben kann daher die Anwesenheit von Menschen verraten.

Trockenperiode trieb Mensch und Tier zum Bergsee

Tatsächlich lieferten die Seesediment-Analysen schon erste Erkenntnisse. Demnach zeigt sich vor rund 6.000 Jahren ein erster deutlicher Anstieg der Coprostanol-Konzentration am Tschatyrköl-See. Dies weist darauf hin, dass seit damals Menschen in der Region lebten. Vor gut 4.800 Jahren trat dabei ein Spitzenwert auf. Gleichzeitig stiegen damals auch die Werte für den Evaporation-to-Inflow-Index, was auf Trockenperioden hinweist.

„Wir gehen davon aus, dass in dieser Zeit die Menschen zum Tschatyrköl-See gewandert sind. Wahrscheinlich war es im Tiefland zu trocken, sodass sie in höher gelegene, kühlere Regionen ausgewichen sind“, erklärt Gleixner. Die schwierigen Umweltbedingungen im Tiefland, die bessere Erreichbarkeit der höheren Regionen und der Bedarf an neuen Weidegebieten aufgrund begrenzter Ressourcen könnte die Menschen dazu gebracht haben, sich während der Trockenzeit in der Gegend um den Tschatyrköl-See anzusiedeln.