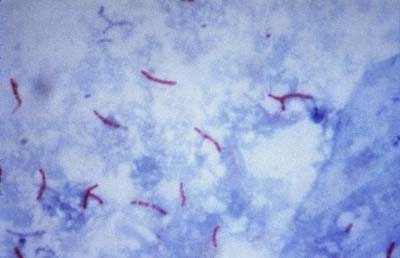

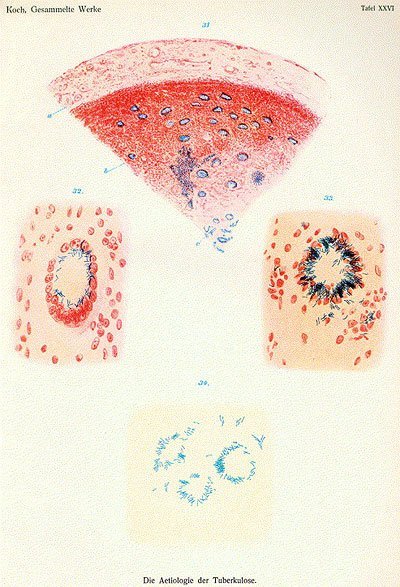

Blatt aus "Ätiologie der Tuberkulose" von Robert Koch (1884). Die Tuberkelbazillen erscheinen bei der von Koch verwendeten Färbung blau, während sie bei der heute üblichen Färbung rot erscheinen. © historisch

Am 24. März 1882 informiert Koch die Fachwelt in seinem Vortrag über die „Ätiologie der Tuberkulose“, dass die in „tuberkulösen Substanzen vorkommenden Bazillen nicht nur die Begleiter des tuberkulösen Prozesses, sondern die Ursache desselben sind“. Als Beweis präsentiert er Fotografien von mikroskopischen Gewebepräparaten, in denen er mittels Farbreaktion das stäbchenförmige Bakterium Mycobacterium tuberculosis sichtbar gemacht hat.

Es ist der Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn. Koch wird daraufhin zum Kaiserlichen Geheimen Regierungsrat ernannt. 1885 erhält er eine Professur an der Berliner Universität und wird Direktor des neu gegründeten Instituts für Hygiene.

Auf der Suche nach dem Gegenmittel

Neben seiner Lehrtätigkeit widmet Koch sich nun der Suche nach einem Heilmittel gegen Tuberkulose. Aus Veröffentlichungen seines Konkurrenten Louis Pasteur weiß er, wie man einen Impfstoff herstellt. Er experimentiert mit abgetöteten Tuberkulosebakterien und stellt daraus ein Serum her, das er Meerschweinchen injiziert. Anschließend verabreicht er den Tieren eine Dosis lebender Tuberkulosebakterien und beobachtet gespannt, was passiert. Die allergische Hautrötung an der Impfstelle deutet Koch als Resistenz gegen eine Zweitinfektion. Er folgert, dass durch diese Impfung eine Infektion nicht nur nachweisbar, sondern im frühen Stadium auch heilbar ist.

Als er sein „Tuberkulin“ 1890 auf dem Internationalen Medizinischen Kongress in Berlin vorstellt, wird es mit Begeisterung aufgenommen. Woraus es genau besteht, behält er jedoch für sich. Stattdessen gibt er lediglich preis, dass er eine Substanz gefunden habe, die „nicht allein im Reagenzglas, sondern auch im Tierkörper das Wachstum der Tuberkelbazillen aufzuhalten im Stande ist, so dass Meerschweinchen, wenn man sie der Einwirkung einer solchen Substanz aussetzt, auf eine Impfung mit tuberkulösem Virus nicht mehr reagieren.“

Vom größten Erfolg zur größten Niederlage

Patienten strömen scharenweise nach Berlin, um sich in eigens für sie errichteten Sanatorien mit dem Wundermittel behandeln zu lassen. Doch schon bald stehen Leichenwagen vor den Türen – der Impfstoff hält nicht, was er versprochen hatte. Anstatt Tuberkulose zu heilen, scheint er die Krankheit sogar noch zu verschlimmern. Der Pathologe Rudolf Virchow, der Kochs Arbeiten schon immer mit Skepsis aufgenommen hatte, führt Autopsien durch und entdeckt zu seinem Entsetzen, dass die Körper der Verstorbenen mit Tuberkelbazillen übersät sind. Nun muss Koch zugeben, dass sein Wundermittel aus Tuberkelbakterien besteht. Die Bekanntmachung löst einen Aufschrei der Empörung aus. Koch muss eine schwere Niederlage hinnehmen und viel Kritik ertragen.

Nadel für Tuberkulin-Test © CDC/ Donald Kopanoff

Erst Jahre später wird sein Ruf rehabilitiert, als man aufgrund der Arbeiten von Clemens von Pirquet den diagnostischen Wert des Tuberkulins erkennt. Von Pirquet beschreibt die auftretende allergische Hautrötung als zuverlässiges Indiz dafür, dass bereits Tuberkulosebakterien im Körper vorhanden sind. Noch heute wird Patienten, bei denen Verdacht auf Tuberkulose besteht, mittels einer speziellen vierzinkigen Nadel Tuberkulin in die Haut injiziert. Der Test wird als positiv gewertet, wenn sich nach 48 bis 72 Stunden Pusteln an der Impfstelle bilden.

Doch die Entdeckung des Diagnosetests ist für Koch nur ein geringer Trost. Zu viele Menschen hat er auf seinem Gewissen. In Anerkennung seiner langjährigen Forschungsarbeiten im Bereich der Tuberkulose erhält Koch dennoch 1905 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie.

Stand: 05.07.2005

5. Juli 2005