Im Prinzip ist es eine einfache Addition – und einiges an Physik. Die Elementmacher von heute setzen nicht mehr auf das mühsame Zerlegen bekannter Minerale oder Zufallsfunde im radioaktiven Fallout. Sie werden selbst zu Schöpfern. Denn jenseits des Plutoniums sind die Elemente nicht lange genug stabil, um in der Erdkruste oder einer anderen natürlichen Umgebung in nachweisbarer Menge vorzukommen.

Wohldosierte Kollisionen

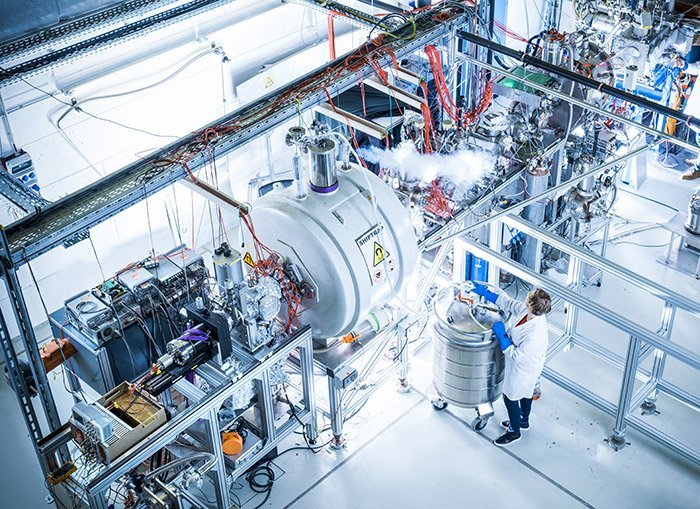

Wie aber erschafft man ein neues Element? Die Werkzeuge dafür sind die gleichen, mit denen Physiker auch den kleinsten Bestandteilen der Materie auf den Grund gehen wollen: Teilchenbeschleuniger. Statt jedoch Protonen oder schwere Kerne mit möglichst viel Wucht aufeinander zu jagen, ist bei der Elementherstellung Fingerspitzengefühl gefragt. Man muss die richtigen Atome mit genau der richtigen Energie zusammenprallen lassen, damit sie nicht zerplatzen, sondern miteinander verschmelzen.

Die ersten Versuche dazu unternehmen Kernphysiker am Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien und in Kernforschungslabor Dubna bei Moskau. Bei der „heißen Fusion“ schießen sie neutronenreiche Isotope leichterer Atomkerne wie Magnesium-26 auf Ziele aus schwereren Elementen wie Actinium (89). Bei einigen dieser Treffer verschmelzen die Kerne miteinander und es bildet sich unter Abgabe mehrerer Neutronen ein neues Element. Auf diese Weise gelingt es den Forschern bis Mitte der 1970er Jahre, die Elemente 102 bis 106 zu erzeugen.

Auf die „sanfte“ Tour

Damit ist die Reihe der Actinoide im Periodensystem nun vollständig, aber in der siebten Periode der Hauptgruppen bleiben noch immer freie Plätze. Doch nach Seaborgium (Element 106) kommen die Kernphysiker zunächst nicht weiter. Beim Versuch, noch schwerere Elemente herzustellen, zerplatzen die entstehenden Fusionsprodukte sofort, statt sich zu einem zumindest kurzlebigen neuen Kern zusammenzufinden.

An diesem Punkt kommt Anfang der 1980er das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt ins Spiel. Denn dort setzen die Physiker nun auf eine andere, sanftere Methode – die „kalte Fusion“. Dabei schießen sie deutlich größere Atomkerne, beispielsweise Eisen-, Nickel- oder Zink-Isotope auf mittelschwere Ziele wie Blei oder Wismut. Weil dieser Beschuss mit vergleichsweise geringer Energie geschieht, zerplatzen die resultierenden superschweren Elemente nicht sofort, sondern bleiben gerade lange genug stabil, um sie nachweisen zu können. Auf diese Weise gelingt es ihnen, die Elemente Bohrium (107) bis Copernicium (112) zu erzeugen.

Jenseits der 112

Damit jedoch kommt auch diese Methode an ihre Grenzen – rein rechnerisch kann die bisherige Kombination von Geschoss und Ziel keine größeren Kerne mehr hergeben. Die Elementjäger müssen sich neues „Rohmaterial“ suchen. Für die nächsten Elemente setzen sie auf das schwere, aber stabile Isotop Calcium-48 als Geschoss und auf energiereichere Kollisionen. Weil die Calciumkerne 20 Protonen mitbringen, braucht man für Elemente jenseits der Ordnungszahl 112 entsprechend schwere Ziele. In Frage kommen dabei Actinoide vom Plutonium (94) an aufwärts.

Das Problem jedoch: Die meisten dieser „Zielscheiben“-Elemente müssen erst selbst künstlich erzeugt werden und sind nicht stabil. Um das Element 117 herzustellen, benötigen die Kernphysiker in Dubna beispielsweise Berkelium (97). Doch dieses künstliche Actinoid kann weltweit nur an einem Ort produziert werden – am Lawrence Berkeley Laboratory in Kalifornien. Dort braucht man 250 Tage, um eine winzige Menge dieses Elements herzustellen und weitere 90, um das Berkelium aufzubereiten und zu reinigen.

Vom Nihonium zum Oganesson

2009 ist es dann soweit: 22 Milligramm der wertvollen Substanz werden strahlensicher in einem dicken Bleibehälter verpackt per Flugzeug auf den Weg nach Russland geschickt. Die Uhr tickt, denn das schwere Berkelium-Isotop hat eine Halbwertszeit von 327 Tagen – und Versuche zur Produktion neuer Elemente sind langwierig. Nach mehrmaligen Verzögerungen am Zoll kommt das kostbare Berkelium dann endlich in Dubna an. 150 Tage lang schießen die Forscher Calcium-48-Kerne auf das Berkelium-Ziel, bis sie endlich das ersehnte Ergebnis erhalten: Sechs Atomkerne des Elements 117 – gerade genug, um als Nachweis zu gelten.

Inzwischen ist das Periodensystem bis auf 118 Einträge angewachsen. Die letzten Neuzugänge – Nihonium (113), Moscovium (115) , Tennessine (117) und Ogesson (118) – wurden erst vor Kurzem offiziell benannt und sind damit nun Teil der Tabelle der chemischen Elemente. Aber wie weit geht es noch?