Knapp eine Sekunde nach dem Urknall: Jetzt beginnt das nächste entscheidende Stadium des jungen Universums. Die Temperatur liegt nun bei rund zehn Milliarden Grad und der Druck ist soweit gesunken, dass nun das Quark-Gluon-Plasma zerfällt.

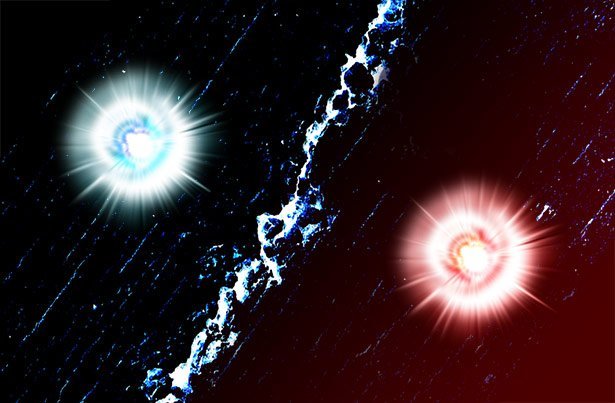

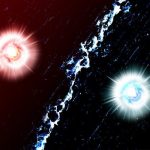

Die große Auslöschung

Die Quarks verbinden sich zu ersten Protonen und Neutronen, den Bausteinen des Atomkerns. Auch Elektronen, Neutrinos und weitere Elementarteilchen werden gebildet. Die meisten von ihnen verschwinden jedoch fast so schnell wieder, wie sie entstanden sind. Denn die „Teilchenfabrik“ des frühen Kosmos muss genauso viel Materie wie Antimaterie produziert haben, das schreibt die Physik vor. Dadurch treffen viele der frisch gebackenen Teilchen auf ihren Gegenpart und löschen sich gegenseitig aus.

Die große, bis heute unbeantwortete Frage dabei lautet: Warum haben sich nicht alle Teilchen gegenseitig ausgelöscht? Warum ist die Antimaterie heute fast verschwunden, die Materie aber dominiert? Physiker vermuten, dass es zwischen Materie und Antimaterie einen Symmetriebruch gegeben haben muss, beispielsweise durch winzige, aber entscheidende Unterschiede im Verhalten.

Wo sich dieser Symmetriebruch aber versteckt, ist bis heute unbekannt. Experimente unter anderem am CERN haben bisher eher Hinweise darauf geliefert, wo diese subtilen Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie wohl nicht stecken: Ladung, Masse oder die starke Kernkraft scheinen es nicht zu sein und auch nicht die räumliche Symmetrie.