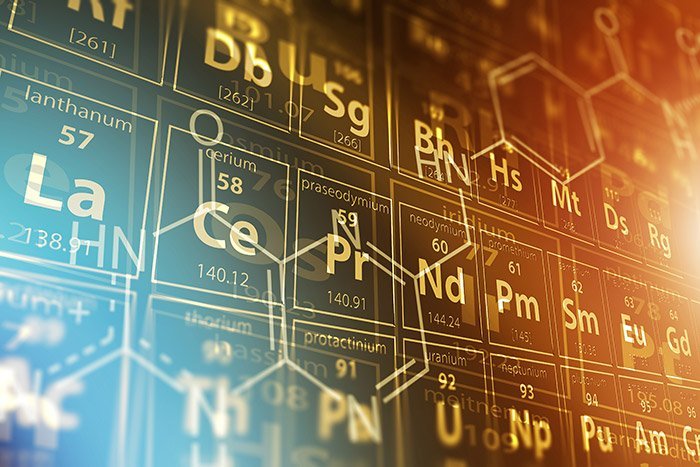

Auch wenn es manchmal so scheint: Bei der Erzeugung superschwerer Elemente geht es nicht nur um immer größere, schwerere Atomkerne und den Ruhm einer Neuentdeckung. Für Chemiker steckt dahinter auch eine ganz fundamentale Frage: Bleibt das Periodensystem auch bei den superschweren Elementen periodisch und geordnet?

Bisher folgen die Elemente im Periodensystem einer ganz bestimmten Ordnung: Innerhalb der Perioden – der Zeilen – nimmt die Besetzung ihrer äußeren Elektronenschalen jeweils um ein Elektron zu. Die Position innerhalb der Spalten verrät, welche Orbitale vorhanden und von Elektronen bevölkert sind. Weil die Zahl der Elektronen und Schalen das chemische Verhalten der Elemente bestimmt, lässt sich an der Position eines Elements in der Tabelle ablesen, wie es mit anderen Elementen reagieren wird.

Ausreißer und „Langweiler“

Doch gerade bei den superschweren Elementen scheint dieses eherne Prinzip aufzuweichen. So müsste sich Rutherfordium (104) eigentlich ähnlich verhalten wie das direkt über ihm stehende Schwermetall Hafnium (72). Stattdessen jedoch zeigt dieses Element enge Verwandtschaft zum Plutonium – einem Actinoid und damit einem zu einer ganz anderen Gruppe gehörenden Element. Ähnlich unorthodox reagiert Dubnium (105), das sich nicht am darüberstehenden Tantal, sondern eher am Proactinium (91) orientiert.

Merkwürdig nur: Diese Abweichungen vom erwarteten Verhalten zeigen keineswegs alle superschweren Elemente. Seaborgium (106) beispielsweise nutzt ebenso wie seine leichteren „Geschwister“ Molybdän und Wolfram sechs Außenelektronen, um Bindungen einzugehen. Hassium (108) hat in Experimenten vier Sauerstoffatome gebunden – ganz so wie das über ihm stehende Osmium. Und auch das Bohrium (107) reagiert völlig normal. Forscher titelten einen Aufsatz über dieses Element daher schon scherzhaft mit „Boring Bohrium“ – langweiliges Bohrium.